Der Totenpapyrus des Chonsumes: Keine altägyptische Darstellung der Zellteilung

Andrea Sinclair (Analysen und Text) und Leif Inselmann (Idee, Einführung und dt. Übersetzung)

Einführung

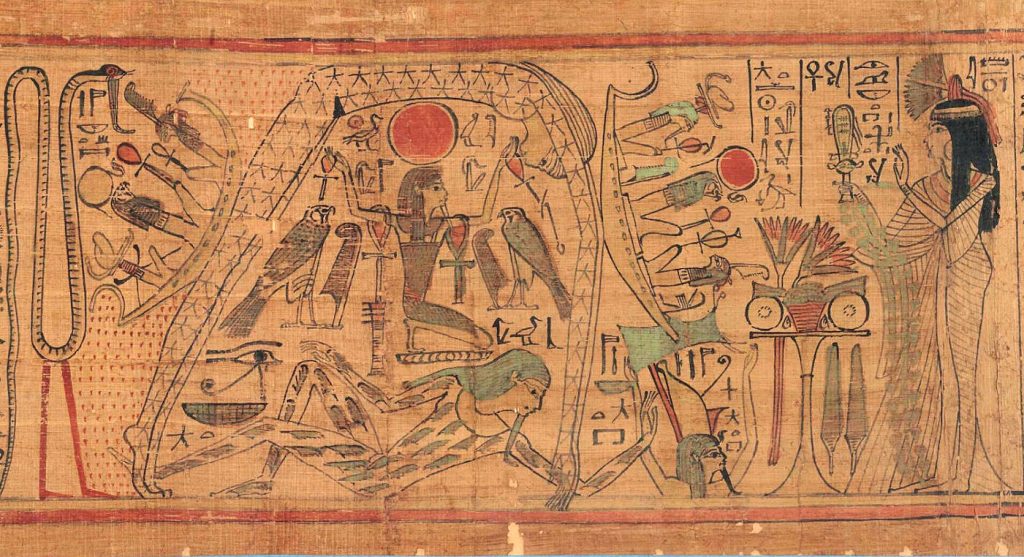

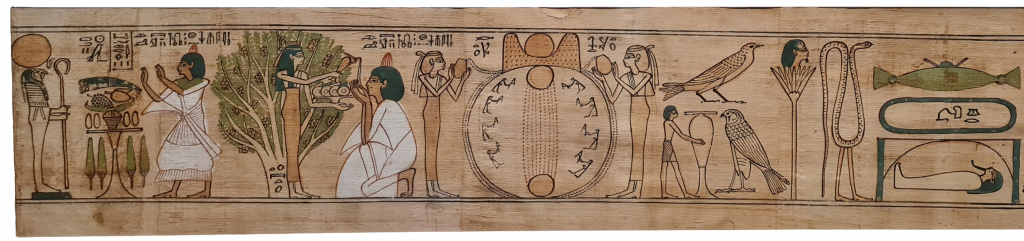

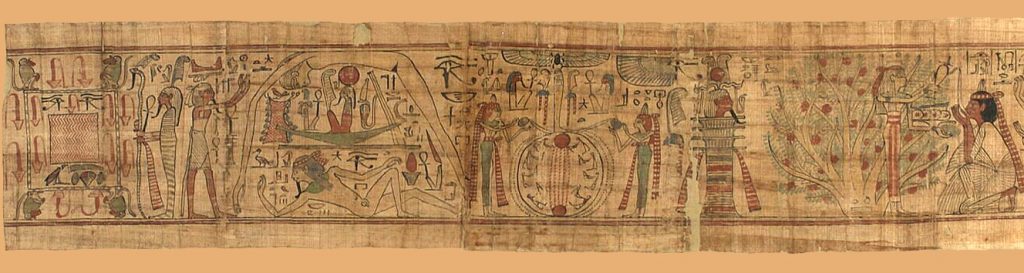

Die Dauerausstellung altägyptischer Kunst im Kunsthistorischen Museum Wien beherbergt ein bemerkenswertes Exponat: Der Totenpapyrus des Chonsumes (Inv.-Nr. ÄS 3859), bestehend aus zwei Teilen von 207 und 223 cm und erstmals beschrieben durch H. von Demel (1944), zeigt eine lange Reihe komplexer religiöser Darstellungen, die auf den modernen Betrachter alles andere als selbsterklärend wirken.

In jüngster Zeit hat eine Darstellung auf dem Papyrus das Interesse grenzwissenschaftlicher Autoren auf sich gezogen. So erklärt der österreichische Schriftsteller Reinhard Habeck in seinem Buch Dinge, die es nicht geben dürfte (2008, 186):

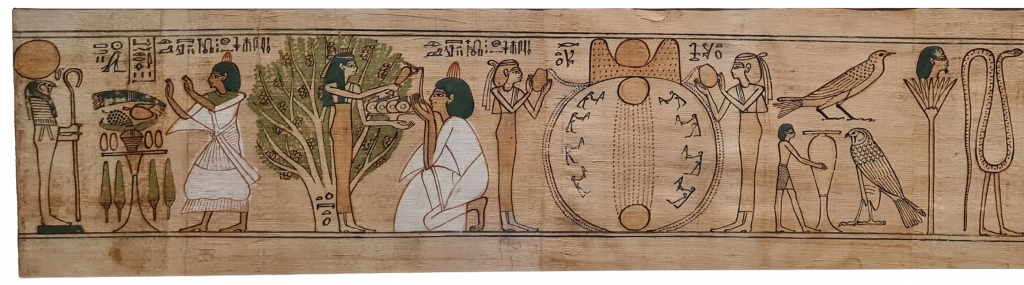

„Das Dokument ist im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt und zeigt verblüffende Details biochemischer Vorgänge! Besonders deutlich bei einer Abbildung, die einer Zellkernteilung (Mitose) gleicht. Mit diesem biologischen Prozess wird das Wachstum und die Fortpflanzung aller Lebewesen gewährleistet. Mit der Zellteilung entstehen zwei Zellen aus einer alten, wobei das Erbgut der Tochterzellen identisch ist mit der Mutterzelle. Auf dem Papyrus ist genau das dargestellt: Zwei Frauen halten Gefäße in den Händen und versorgen die groß abgebildete Eizelle mit Flüssigkeit. Innerhalb dieser Zelle sind die Anfänge der Tochterzellen zu erkennen, die mit punktierten Linien miteinander verbunden sind. Sie gleichen grafisch korrekt gezeichneten Spindelfäden während der Metaphase. Ein Biologiebuch der Gegenwart könnte den Vorgang kaum besser illustrieren.“

Mikrobiologisches Wissen im alten Ägypten, fast dreitausend Jahre vor der Entdeckung der Zellteilung im 19. Jahrhundert n. Chr.? Habecks ungewöhnliche Behauptung, die er von dem deutschen Informatiker und energetischen Heiler Dieter Vogl übernahm und in seinem späteren Buch Wesen, die es nicht geben dürfte (2012, 206) wiederholte, steht in einem größeren Kontext prä-astronautischer Spekulationen: In beiden Büchern verknüpft Habeck den „Mitose-Papyrus“ explizit mit anderen Beispielen antiker Biotechnologie, welche den frühen Menschen von außerirdischen Göttern vermittelt worden seien, darunter die Wiederauferstehung durch Klonen und angebliche Existenz genetisch erzeugter Mischwesen ‒ eine Idee, die direkt von Erich von Däniken entlehnt wurde (siehe Inselmann in Vb. zur Diskussion).

In der Tat scheint der Papyrus für einen heutigen Betrachter ‒ zumindest oberflächlich, nicht in allen Details ‒ einer modernen Darstellung der Mitose zu ähneln, wie man sie aus dem Biologieunterricht kennt. Doch was zeigt das Bild wirklich? Wenn die Szene „nur“ den Kreislauf der Sonne darstellt, wie von Ägyptologen angenommen, „weshalb wird das Zentralgestirn mit Flüssigkeit versorgt? Und warum befinden sich innerhalb der Sonne zwei weitere Sonnen, die sich gegenseitig Sonnenstrahlen zusenden? […] Und wie steht es um die »Spindelfäden« zwischen den beiden Polen? […] Symbole, nichts als Symbole, ohne Bezug zur Wirklichkeit?“ (Habeck 2008, 187 f).

Eine Beantwortung dieser Fragen und die Entschlüsselung der tatsächlichen Bedeutung des Bildes können jedoch nur gelingen unter strenger Berücksichtigung des historischen Kontexts ‒ darunter den beistehenden Hieroglyphen, den Regeln altägyptischer Ikonographie sowie dem Vergleich mit ähnlichen Darstellungen.

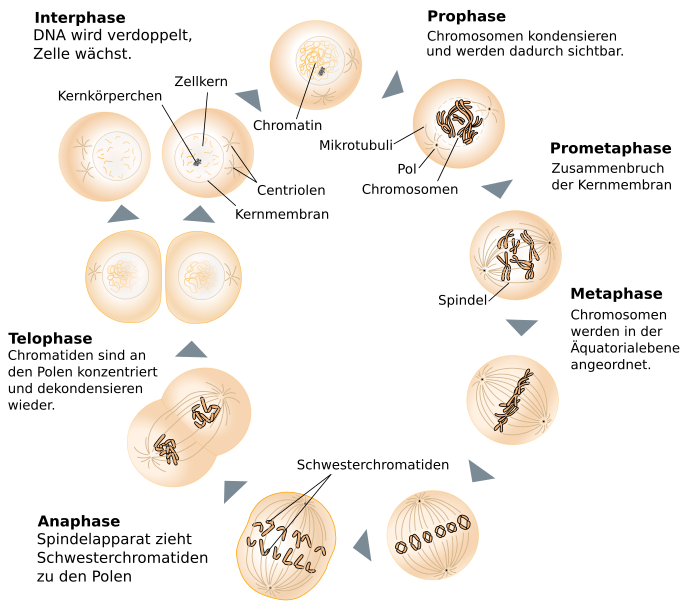

(Grafik von Jpablo cad / Juliana osorio; Üs. Matt, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Der historische Kontext

Der Totenpapyrus des Chonsumes (xnsw-ms) aus dem Wiener Museum ist ohne belegte Provenienz, d.h. archäologischen Fundkontext ‒ erworben wurde er 1825 von dem Kunstsammler Bernardino Drovetti. Angesichts der Titel und Aktivitäten Chonsumes‘ und der Bedeutung der Stadt und der Amun-Priesterschaft von Theben zu dieser Zeit stammt er sehr wahrscheinlich aus der Region von Theben in Oberägypten, möglicherweise der Bab el Gasus Cachette (Grab der Amun-Priester in Theben-West). Der Papyrus wird auf die Dritte Zwischenzeit, in die 21. Dynastie (1064‒940 v. Chr.), datiert, als Ägypten nicht unter einem Pharao vereint war und die thebanische Priesterschaft erhebliche Macht besaß (vgl. Ushabtis.com).

Der Papyrus ist großzügig in verschiedenen Farben illustriert und enthält nur wenig hieroglyphischen Text zur Erklärung der Bilder. Der minimale Text besteht aus kurzen Beschriftungen, in denen einige der abgebildeten Götter und die Titel des Toten Chonsumes genannt werden, der im Umfeld des Amun-Tempels wichtige Ämter innehatte:

‒ Aufseher der Schreiber der Schatzkammer des Bezirks von Amun und Gottesvater des Amun ‒

Kontext der Totenpapyri

Das ägyptische Totenbuch, mit korrektem Namen das Buch des Herauskommens am Tage (pri m hrw), sollte den (elitären) Verstorbenen einen Leitfaden an die Hand geben, um den Prozess des Todes und der Wiederherstellung im ägyptischen Jenseits zu bewältigen. Es wurde zusammen mit dem sorgfältig mumifizierten Leichnam und anderen Grabbeigaben, die für ein angenehmes Leben nach dem Tod als unerlässlich galten, in den Gräbern der Verstorbenen beigesetzt. Für diesen Regenerationsprozess musste der Verstorbene die Unterwelt durchqueren, die Portale und ihre Wächter kennen, gereinigt werden und sich dem Urteil der Götter über seine Rechtschaffenheit unterziehen, um schließlich als Gott Osiris wiederbelebt zu werden, so wie der Sonnengott Re jeden Morgen aus der Unterwelt wiedergeboren worden sein soll.

Das Totenbuch erscheint erstmals auf Papyri und Mumienbinden im frühen Neuen Reich, der 18. Dynastie (1549‒1298 v. Chr.), in den Gräbern der Elite, nicht aber in den Gräbern von Königen. Diese Papyri waren die (abgewandelten) Nachfolger der viel früheren Pyramidentexte aus dem Alten Reich, die ursprünglich ausschließlich Königen vorbehalten waren. Jene entwickelten sich später zu den Sargtexten des Mittleren Reiches und schließlich zum Totenbuch des Neuen Reiches. Da es sich um einen umfangreichen Text handelte und seine Herstellung wahrscheinlich recht kostspielig war, wurden die meisten Exemplare des Totenbuchs und anderer Totenpapyri nicht in ihrer Gesamtheit hergestellt, sondern variieren stark in der Auswahl der Bilder und Sprüche. Daher sind viele Papyri in Museen sparsame Versionen dieses Buches, die nur eine Auswahl von Sprüchen als Bilder und/oder Text enthalten (Niwinski 1989a, 1‒5; Hornung 1979, 22-3; ders. 1999, 13‒15; Quirke 2013, viii; Lucarelli/Stadler 2023).

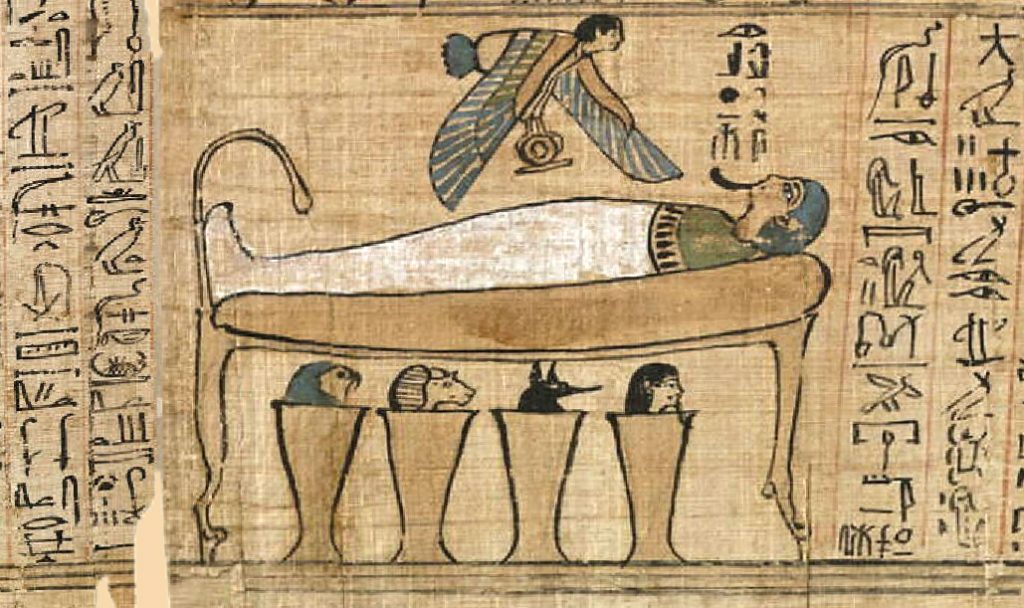

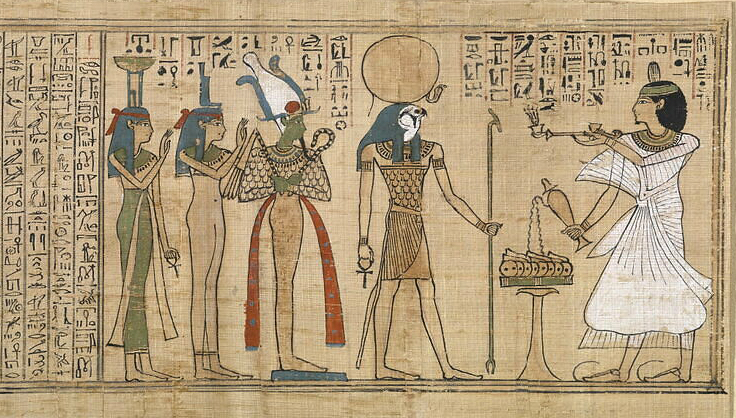

Aus seinem Totenbuch, Louvre N 3070 (Bild: © Ushabtis.com).

Papyri der 21. Dynastie

Bei dem, was heute in populären Medien als „Totenbuch“ bezeichnet wird, handelt es sich tatsächlich um eine Vielzahl verschiedener Grabdokumente, die mit der Navigation im ägyptischen Jenseits zusammenhingen. Um 1000 v. Chr., in der dritten Zwischenzeit, als der Papyrus des Chonsumes angefertigt wurde, war es üblich, dass zwei Papyri mit den (wohlhabenden) Toten in ihrem Grab beigesetzt wurden, normalerweise ein Totenbuch und ein Buch des Amduat (jm.j-dwA.t ‒ wörtl. „in der Unterwelt“), aber auch andere Unterweltsbücher wie die Litanei des Re und Kombinationen davon als „mythologische“ Papyri kommen vor (Piankoff/Rambova 1957, 20; Niwinsky 1989a, 159‒61; Hornung 1999, 27‒30; Darnell/Manassa 2018, 127‒31).

Auch wenn Habeck in seiner Einleitung behauptet, dass es sich bei diesem Papyrus um das Totenbuch von Chonsumes handle ‒ das stimmt nicht. Dieses Totenbuch befindet sich im Louvre-Museum in Frankreich (N 3070). Bei dem Papyrus, der Gegenstand von Habecks Behauptung der Zellteilung ist, handelt es sich vielmehr um ein Buch des Amduat, was eindeutig in Hieroglyphen auf den einleitenden Rand des Papyrus geschrieben ist. Diese Art von Begräbnistext kam ursprünglich nur in Königsgräbern der 18. und 19. Dynastie (1549‒1187 v. Chr.) vor, begann aber in der 19. Dynastie in Elitegräbern zu erscheinen und wurde in der 21. Dynastie (1064‒940) ein typisches Merkmal von diesen.

Der Typ der Amduat-Papyri ist ein Leitfaden für den Sonnengott und die Verstorbenen, um die zwölf gefährlichen Stunden der Nacht in der Unterwelt zu bewältigen, damit sie am Morgen am östlichen Horizont wiedergeboren werden (Warburton 2007). In der 21. Dynastie ist Amduat jedoch auch die Bezeichnung für Variationen dieses Papyrustyps, welche Sprüche aus dem Totenbuch, der Litanei des Re sowie mythologische oder kosmologische Themen enthalten können. Diese Mischpapyri waren auch weniger textabhängig und vielmehr bildbasiert (Hornung 1999, 27-53; Piankoff/Rambova 1957).

Aus seinem Amduat-Papyrus, Wien (Bild: © Ushabtis.com).

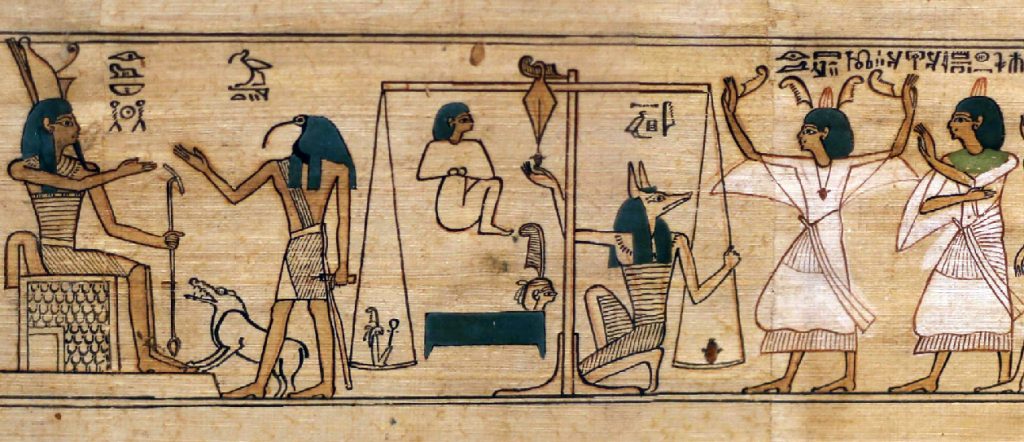

Der Wiener Chonsumes-Papyrus ist ein solcher Papyrus, bei dem die anderen Szenen, die das hier besprochene Motiv des Aufhackens der Erde begleiten, Bezüge zum Schöpfungsmythos, zu Unterweltsbüchern und insbesondere zu über 15 Sprüchen aus dem Totenbuch darstellen, darunter das Wiegen des Herzens (BD 125, oben), die sieben Hathor-Kühe (BD 148), der Feuersee (BD 126), die Hügel der Unterwelt (BD 149-50) und der Verstorbene, der von der Göttin der Sykomore, Nut, Wasser erhält (BD 59).

Aufgrund dieses breiten Motivspektrums wurde der Chonsumes-Papyrus von Piankoff und Rambova (1957) als „mythologischer Papyrus“ bezeichnet. Dagegen klassifizierte Niwinski in seiner Studie über Grabpapyri der dritten Zwischenzeit von 1989 den Papyrus als „anderen (Amduat-)Papyrus mit Totenbuch-Motiven“ (Amduat.III.1B). Andere Forscher verwenden den Begriff „kosmologisch“ oder sogar „klassisch“, letzteres in Bezug auf Särge, die dieselben Motive teilen (Sousa 2024, 35).

Unseres Wissens gibt es vier Papyri, die dieses spezifische rituelle Hacke-Motiv enthalten. Sie stammen aus einem kurzen Zeitraum von etwa 50 Jahren während der 21. Dynastie, also ca. 1050‒1000 v. Chr:

- Chonsumes, Wien ÄS 3859, mittlere 21. Dynastie (Niwinski A.III.1B).

- Tantamun, Biblioteque Nationale de Paris (BNF) 170‒173, mittlere 21. Dynastie (Totenbuch mit mythologischen Szenen, Niwinski BD.III.1A).

- Nestytanebettawy, Kairo CG 40017, mittlere 21. Dynastie (Niwinsky A.III.1B).

- Nesypaqashuty, Louvre E 17401, frühe bis mittlere 21. Dynastie (Niwinski A.III.1B).

Entschlüsselung der Bilder

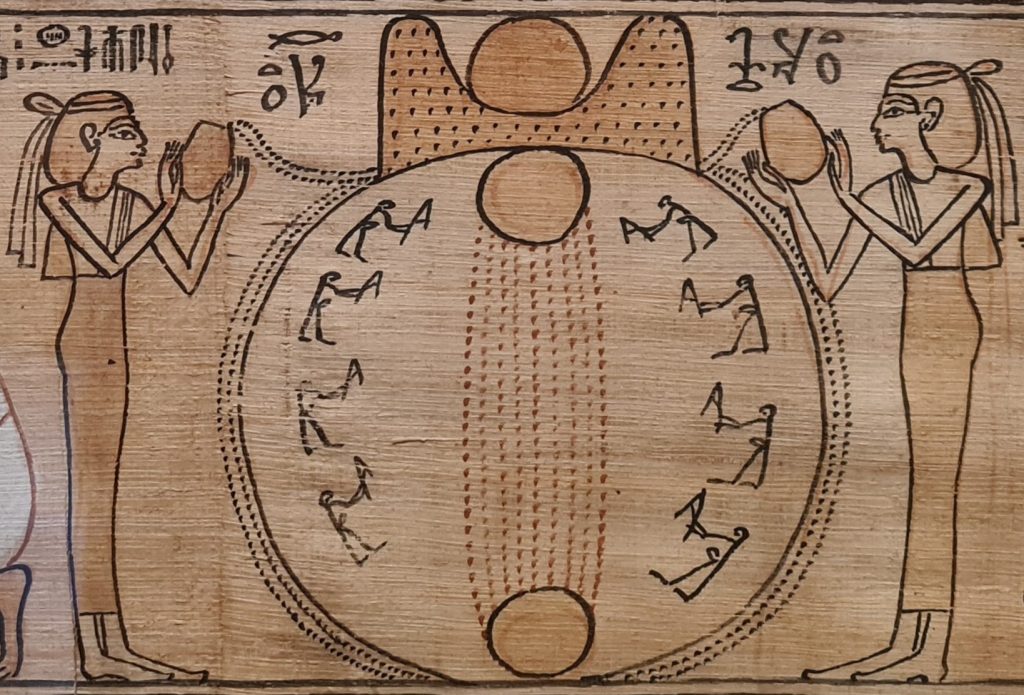

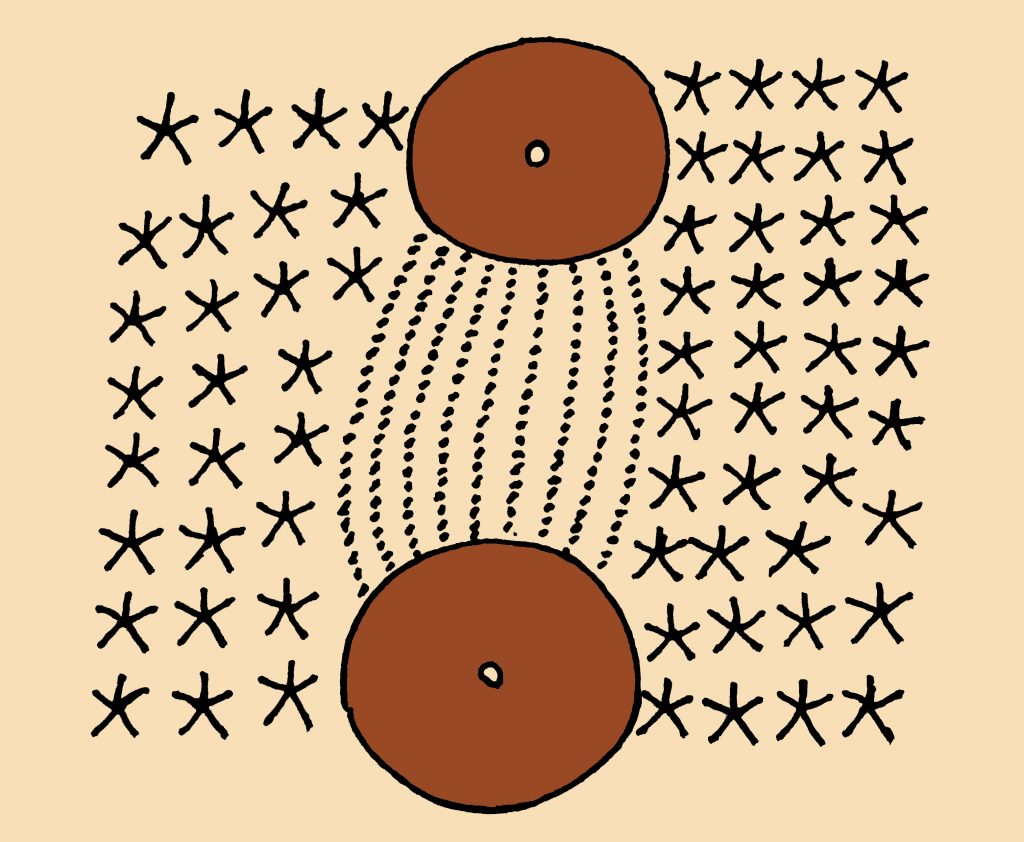

Die „Hack“-Szene auf dem Papyrus des Chonsumes zeigt zwei Göttinnen, die Vasen halten und nach innen auf einen großen Kreis blicken, auf welchen sie eine flüssige Substanz gießen. Im Text wird die Göttin auf der linken Seite als „Sie des Nordens“ und auf der rechten Seite als „Sie des Südens“ bezeichnet. Oben links sind die Namen und Titel von Osiris-Chonsumes angegeben, darüber eine Darstellung, wie er von der Göttin Nut als Baumgöttin mit Wasser beschenkt wird (BD 57‒59). Rechts vom Hacke-Motiv befinden sich außerdem hieroglyphische Symbole: eine Schwalbe, ein Falke, ein Mann mit Vase usw., die kryptische Hinweise auf die heiligen Hügel der Unterwelt aus den Sprüchen 149‒50 des Totenbuchs sind.

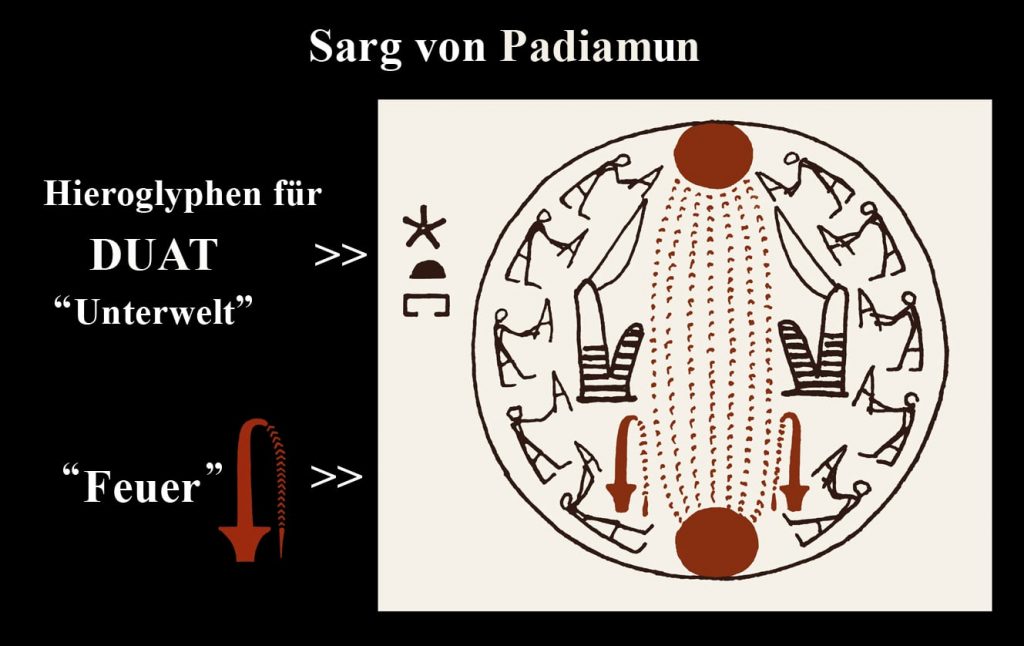

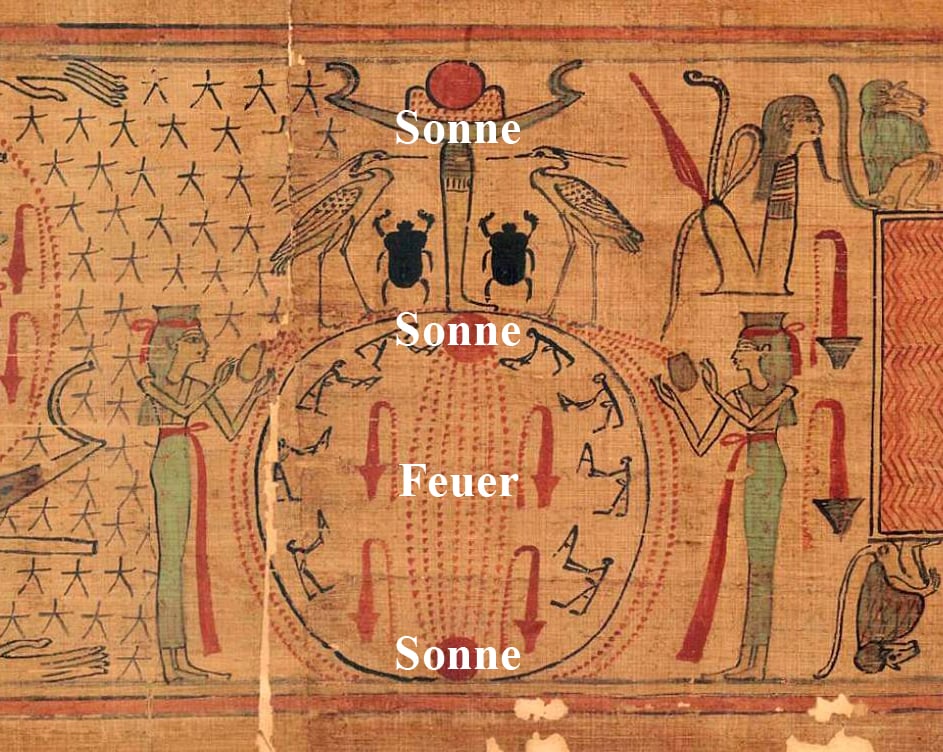

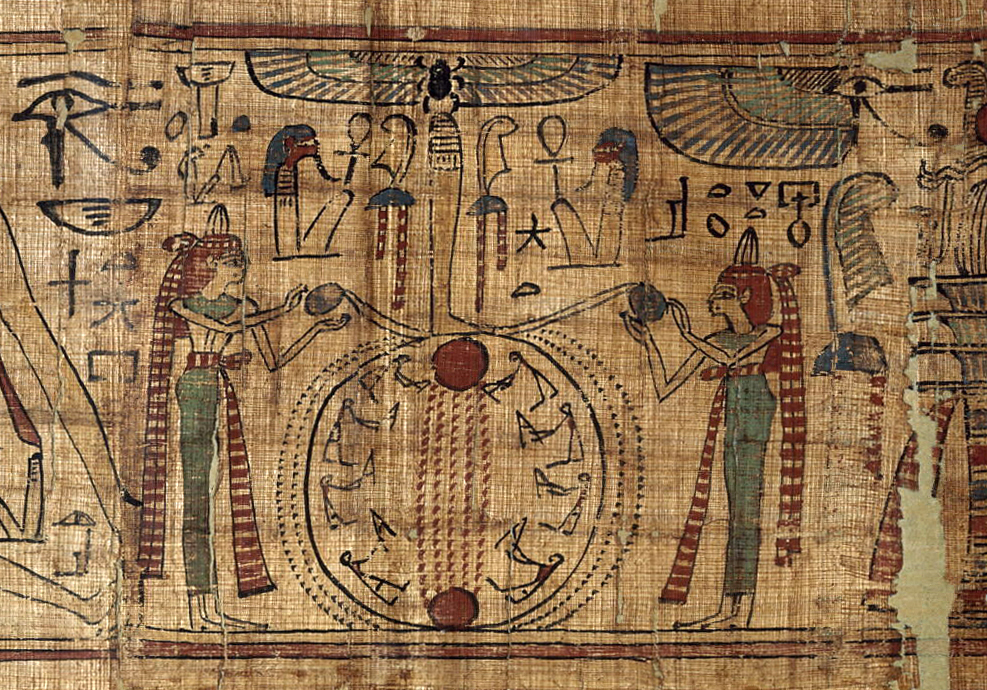

Zwischen den Göttinnen mit den Krügen befindet sich ein großer Kreis, der zwei gelbe Kreise enthält ‒ eine oben in der Mitte, eine unten ‒, die durch neun Linien vertikaler roter „Strahlen“ nicht unähnlich der „Flüssigkeit“ der Göttin verbunden sind. Diese Kreise (und Strahlen) sind eine Standardsymbolik für Sonnenscheiben und verweisen auf den Sonnengott Re. Die Strahlen stellen natürlich Strahlen von Sonnenlicht dar. Die rote Substanz und das, was die Göttinnen ausgießen, wird von Piankoff und Rambova (1957, 145) als „fiery liquid“ („feurige Flüssigkeit“) interpretiert, was von anderen Beispielen wie dem Papyrus von Tantamun unterstützt wird, wo alle „Substanzen“ rot sind und der Bezug auf Feuer durch das Hinzufügen von Feuersymbolen (Ax.t) innerhalb des Kreises betont wird.

Bei Tantamun wird die Szene auch vom Feuersee der Unterwelt (rechts) und dem widderköpfigen Sonnengott im Sonnenboot (links) flankiert, ebenfalls umgeben von Zeichen für Feuer. Die Flüssigkeit wurde jedoch von Niwinski (1989b, 57) und Regen (2017, 444) auch als Wasser gedeutet. Letzterer begründet dies mit der Abbildung auf einem Sarg (Imiseba, Kairo JE 29658), bei der die Beschriftung vor jeder Göttin „ausspucken“ – „Wasser“ lautet. In diesem Fall könnte die Flüssigkeit in der Tat „Spucke“ oder Wasser sein, aber nicht unbedingt alles, da Wasser in der ägyptischen Kunst üblicherweise durch eine blaue Wellen- oder Zickzacklinie angezeigt wird und in Grabverzierungen neben diesem Motiv an anderer Stelle eindeutig als solches dargestellt ist.

Über das Innere der Abbildung schreibt Habeck (2008, 186 f):

„Links und rechts je vier männliche Figuren beim »Erdhacken«. Dieser alte Ritus wird auch von Ägyptologen mit »Befruchtung« und »neu entstehendem Leben« in Verbindung gebracht. Was dabei auffällt: Alle Männer präsentieren ihr »bestes Stück« in erigierter Pose. Ein weiteres Indiz dafür, dass mit der Szene nicht »irgendein imaginäres Symbol für fruchtbares Ackerland«, sondern ein menschlicher Befruchtungs- und »Lebenserzeugnis«vorgang aufgezeigt werden sollte.”

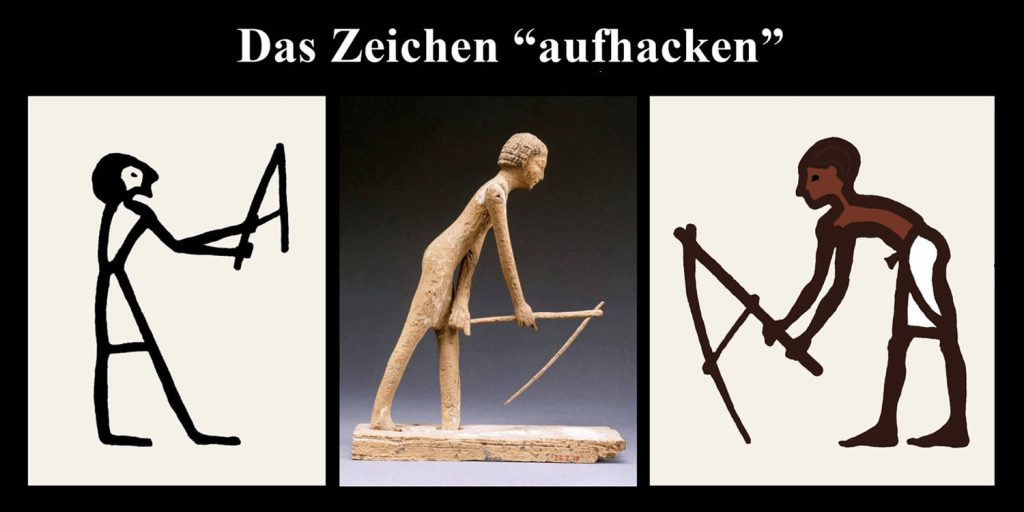

In der Tat sind auf allen vier Papyri auf beiden Seiten der Scheiben mit vertikalen Strahlen vier männliche Figuren in Lendenschurzen zu sehen, die nach innen blicken und erhobene Hacken halten (das Zeichen mr „Hacke“). Anders als von Habeck angenommen, haben diese Figuren jedoch keine Erektionen (im Sinne des „menschlichen Befruchtungs- und »Lebenserzeugnis«vorgangs“). Was er als „erigierten“ Penis interpretiert, ist das Band, das Teil des Leinen-Lendenschurzes ist und in der Ikonographie männlicher Arbeiter und ägyptischer Männer im Allgemeinen üblich ist. Der schematische Charakter dieser Figuren variiert je nach dem spezifischen Beispiel, und natürlich sind die so genannten „Erektionen“ auf den meisten Beispielen dieses Motivs nicht zu sehen. Diese Menschenfigur als Ideogramm (als Hieroglyphe oder in Hieratisch) wurde auf Papyri verwendet, um das „Aufhacken“ der Erde mit einer Hacke ‒ xbs „hacken/Aufhacken“ ‒ zu illustrieren oder zu schreiben (Gardiner A58 – Thoth Sign List TSL_1_843; Aku Pal Grapheme A1010; TLA).

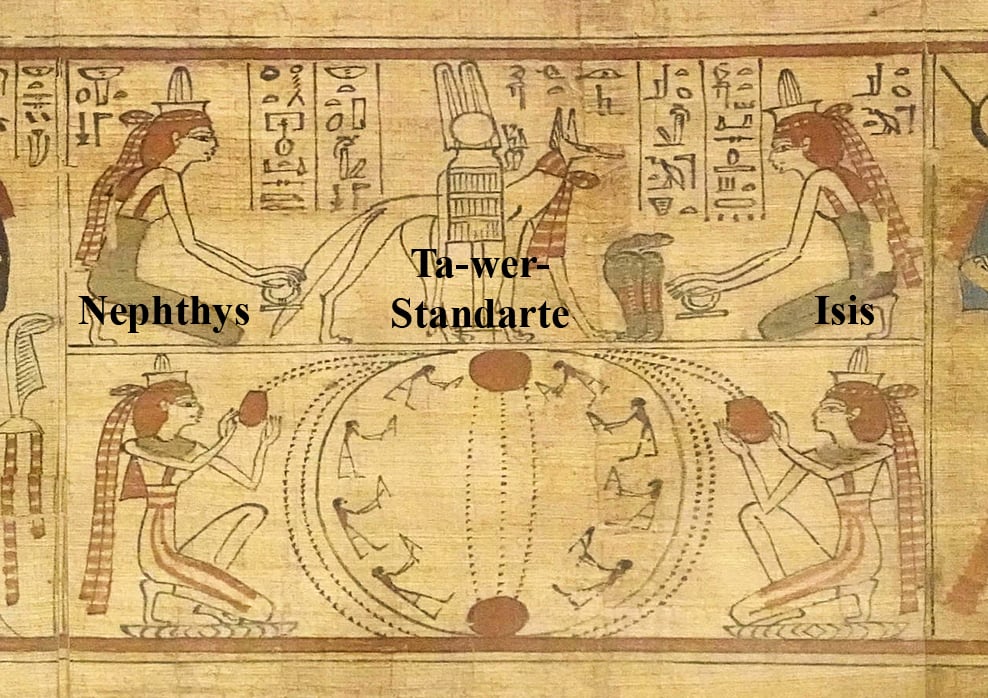

Oberhalb des großen Kreises und der ihn flankierenden Göttinnen variiert das Motiv in den vier Papyri, nicht aber sein Wert ‒ die aufgehende Sonne, mit der der Verstorbene hofft, als Osiris zu verschmelzen. Die obere Szene kann Isis und Nephthys enthalten, die ein zentrales Motiv flankieren (Nestytanebettawy), Bennu-Phönixe (Tantamun), Götter und Symbole des Westens (Nesypaqashuty) oder nur das Sonnenmotiv (Chonsumes). Auf zwei der Papyri sind die Göttinnen eindeutig gekennzeichnet und weisen bei Wiederholung die gleichen identifizierenden Attribute auf. Auf dem Chonsumes-Papyrus werden sie mit Titeln dieser Göttinnen benannt („Sie des Nordens“ und „Sie des Südens“, Niwinsky 2018, 42).

Auf dem Papyrus von Nestytanebettawy (oben) gibt es jedoch eine klare Doppellinie, die die obere und die untere Szene trennt, sodass es wahrscheinlich ist, dass sich die obere Szene mit Isis und Nephthys, die die Ta-wer-Standarte des Osiris und die Stadt Abydos verehren, auf einen anderen Abschnitt aus dem Totenbuch bezieht ‒ den Einzug der Verstorbenen in Osiris‘ Stadt Abydos und den Beitritt zu der Gefolgschaft des Osiris dort (BD 138), Es könnte aber auch auf das jährliche Fest des Todes und der Wiederbelebung von Osiris-Sokar anspielen, was eine direkte Verbindung zum unteren rituellen Hacke-Bild herstellen würde.

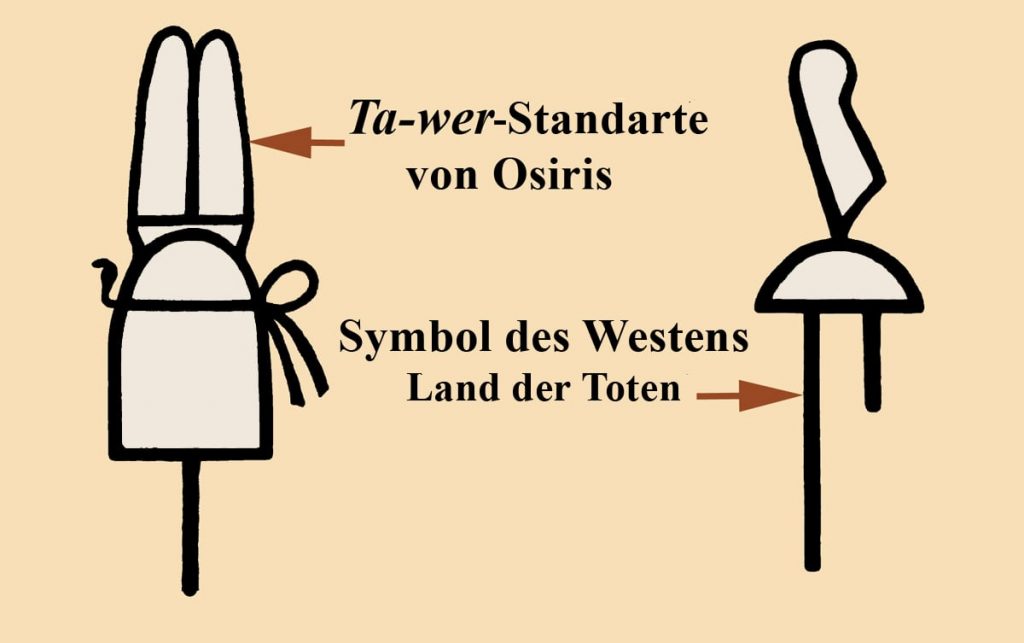

Das obere Motiv der drei anderen Papyri bezieht sich speziell auf die Wiedergeburt der Sonne bei Sonnenaufgang aus der Duat oder Unterwelt. Auf dem Chonsumes-Papyrus wird dies einfach durch das Symbol der aufgehenden Sonne zwischen zwei Bergen ‒ achet (Ax.t) ‒ dargestellt, das auch das Ideogramm für „Horizont“ ist (und nichts mit dem Wort für Feuer zu tun hat). Der Papyrus von Tantamun zeigt eine ausgefeiltere Version, wobei das achet-Zeichen den Sonnengott in der Sonnenbarke darstellt. Phönixe (Wiedergeburt) und Chepri-Käfer (Schöpfung/Dämmerung) werden verwendet, um diese Botschaft zu verstärken. Der Papyrus von Nesypaqashuty (unten) zeigt einen mumifizierten Re-Osiris mit einem geflügelten Chepri-Skarabäus als Kopf. Dieser Gott wird von Symbolen des Westens (Land der Toten) flankiert und trägt die Aufschrift „Duat“ (ganz links).

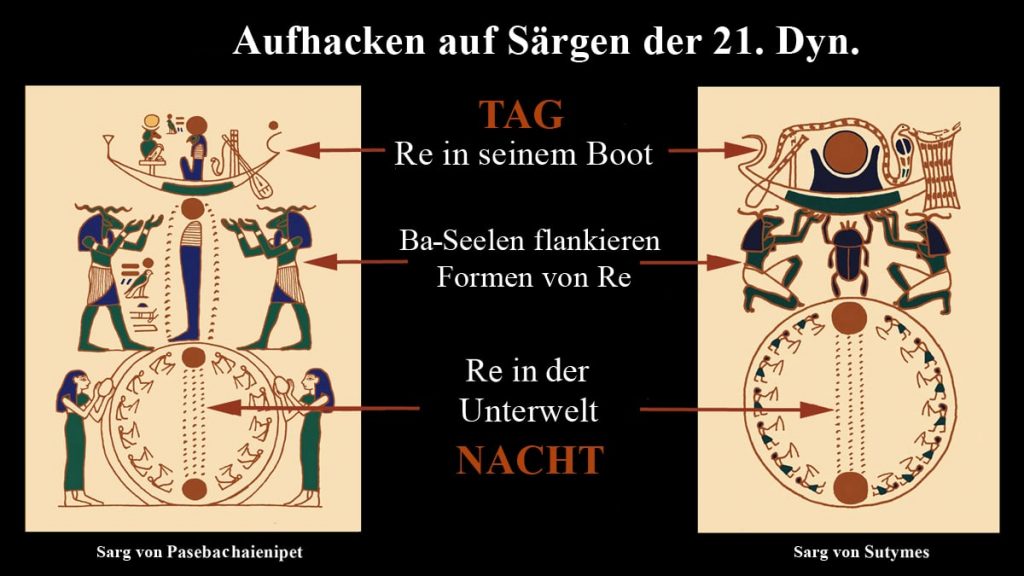

Särge der 21. Dynastie

Diese seltene Szene ist auch auf zehn Särgen mit kosmologischen Motiven zu finden, die ebenfalls in die frühe bis mittlere 21. Dynastie datieren. Zu dieser Zeit wurden die Totenbuch– und Amduat-Bilder nicht mehr auf die Grabwände gemalt, so dass die Innen- und Außenflächen der Elitesärge stattdessen mit diesen verschiedenen Grabtexten und Vignetten versehen wurden. Dieser magische Vorgang wurde mit den eigentlichen Papyri Totenbuch und Amduat kombiniert, die in den Särgen platziert wurden (Regen 2017, 447; Niwinski 2018, 35; Sousa 2024, 26).

- Padiamun I, Kairo JE 29668

- Padiamun II, usurpiert von Amunempermut, Kairo JE 29706

- Pacharu, Kairo JE 29670

- Imiseba, usurpiert von Nesyamunipet, Kairo JE 29659

- Nespawershefyt, Fitzwilliam, Cambridge E.1.1822

- Sutymes, Louvre, Paris N 2610

- Itamun, usurpiert von Nesyamun, Metropolitan Museum, New York 26.32.2a-b (zzt. Virginia MFA 6.7.47.77)

- Paentahutresu, Metternich-Museum, Königwart, Tschechien, 1086

- Pasebachaienipet, Brooklyn CUR 08.480

- Seramun, Besanḉon, Frankreich, A778

Auf den Särgen mit diesem Motiv bleibt das Grundformat unverändert. Isis und Nephthys sind auch hier in der Regel anwesend, aber sie führen nicht immer die „Bewässerungshandlung“ durch. Das vorherrschende Motiv oberhalb des großen Kreises ist erneut Symbolik in Verbindung mit der wiederaufgehenden Sonne, fast immer mit der Sonnenbarke über einem mumifizierten Sonnengott (Re-Osiris), wie auf dem Papyrus von Tantamun. Der auffälligste Unterschied zu den Papyri besteht jedoch darin, dass auf den Särgen die Anzahl der hackenden Männer variiert, die zehn, zwölf oder vierzehn sein können. Außerdem zeigt ein Sarg aus der frühen 21. Dynastie (Paentahutresu) keine Hackmänner und stattdessen zwölf Sterne (12 Stunden der Nacht). Er hat auch Sterne anstelle von Strahlen, die zwischen den beiden Sonnenscheiben verlaufen. Der fünfzackige Stern ist im Ägyptischen ein Symbol für die Duat, und natürlich auch für „Stern“. Das Motiv der Göttinnen Isis und Nephthys, die den aufgehenden Sonnen-Osiris-Gott mit der darüber platzierten Sonnenbarke anbeten, findet sich auch auf Särgen dieser Zeit ohne den Kreis mit Hacke-Ritual (z. B. Tjenetipet, Sousa 2024, 368, Abb. 5.10‒11).

Ikonografie der Sonne

Diese farbenfrohen Vignetten auf Papyri und Särgen der 21. Dynastie und das spezifische Bild von Chonsumes werden in der Ägyptologie gewöhnlich als mythologische oder kosmologische Szenen bezeichnet, da sie Ausschnitte aus mythologischen Überlieferungen sowie Sprüche und Motive aus den Unterweltsbüchern darstellen. Außerdem sind sie mit Bildunterschriften versehen, die mehrheitlich den Schauplatz als „Duat“ („Unterwelt“) und die anwesenden Götter bezeichnen: Isis, Nephthys und verschiedene Aspekte des Sonnengottes: Chepri, Re-Harachte und Atum.

Habeck (2008, 186) beschreibt diese Szene im Zusammenhang mit „Befruchtung“ und „neu entstehendem Leben“, was zu seinem Argument passt, dass es sich um ein Bild der Zellteilung handelt. Dies ist jedoch nicht, was hier dargestellt ist.

Die beiden Göttinnen Isis und Nephthys, Gattin und Schwester des Osiris, waren wesentlich für die Regeneration des solaren Osiris auf seinem Weg durch die Nacht und daher auch wesentlich für den Toten, der zu Osiris-Re werden möchte. In den Totenbüchern werden diese Göttinnen häufig in Trauer dargestellt, kniend zu beiden Seiten des Sarges des Osiris, als Vögel (BD 17, 151) oder den auf- oder untergehenden Sonnengott anbetend (BD 15-16).

In der Hacke-Szene gießen diese Göttinnen manchmal eine rote Substanz, wahrscheinlich Feuer, vielleicht auch Wasser oder sogar Blut, über einen Kreis, der die Erde und die Unterwelt darstellt, die der Sonnengott nachts durchqueren muss. Ein Kreis oder Oval kann die Gesamtheit einer kosmischen Idee, wie der Unterwelt, darstellen, während ein freistehender roter oder gelber Kreis gewöhnlich die Sonne anzeigt. Dennoch sind die beiden roten Kreise mit den dazwischen verlaufenden Strahlen eindeutig der Sonnengott in zwei Aspekten, wahrscheinlich in der Abend- und Morgendämmerung, am westlichen und östlichen Horizont, wenn er die Duat betritt und verlässt. Hier sind sie eine Abkürzung für seine nächtliche Passage durch das Land der Toten.

Somit, um Habecks Frage, „warum befinden sich innerhalb der Sonne zwei weitere Sonnen, die sich gegenseitig Sonnenstrahlen zusenden?“, zu beantworten: Es gab keine Beschränkung für die Anzahl der Wiederholungen eines Symbols, wie eines Gottes oder einer Sonnenscheibe, in einem Bild. In der Tat bevorzugt die ägyptische Kunst die Doppelung oder Spiegelung von Symbolen. Es handelt sich nicht um eine Momentaufnahme eines einzelnen Augenblicks, sondern vielmehr um die Abbildung eines komplexen Prozesses. Dies zeigt sich an zwei früheren Beispielen von Unterweltbildern zu diesem Thema aus den Gräbern der Pharaonen Ramses III. (1185‒1153 v. Chr.) und Ramses VI. (1141‒1133 v. Chr.), wo der Durchgang des Sonnengottes durch die zwölf Stunden der Nacht (aus dem Buch der Erde) durch zwölf Sonnenscheiben und Duat-Symbole dargestellt wird, zusätzlich zu zwei Sonnensymbolen (ganz zu schweigen von Sonnenzeichen im Text).

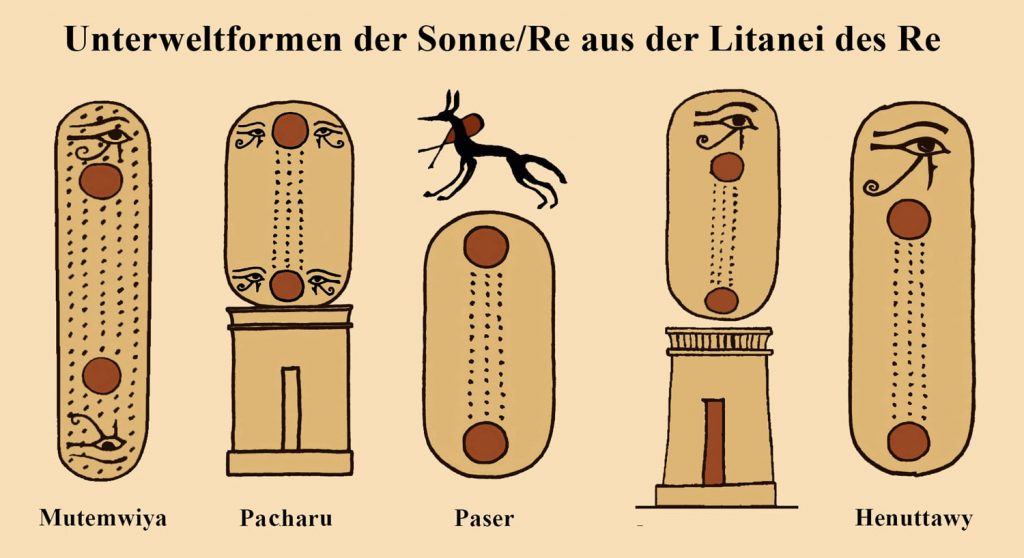

Die ursprüngliche Vorlage für das doppelte Sonnenmotiv stammt, abgesehen von den oben genannten Beispielen, wahrscheinlich aus einem anderen Unterweltbuch, der Litanei des Re oder dem Buch der Anbetung des Re im Westen, das ebenfalls auf Papyri und einigen Särgen aus dieser Zeit und etwas früher abgebildet ist. Dieses Buch erscheint wie das Totenbuch erstmals in der 18. Dynastie (in Königsgräbern) und listet die 75 Namen und Formen des Sonnengottes auf, die der Verstorbene auf seinem Weg durch die Unterwelt unbedingt kennen musste (Hornung 1997, 136-9; Darnell/Manassa 2018, 61‒63; Piankoff 1964). Die beiden Scheiben mit den dazwischen verlaufenden Strahlen sind spezifische Formen dieses solaren Re-Osiris, die aus den Papyri von Henuttawy (Kairo JE 95887), Mutemwiya (British Museum EA 10007), Paser (BNF 158‒161) und Pacharu (Kairo JE 95878) belegt sind. Dieses Motiv unterstreicht die Verbindung zum Durchgang der Sonne beim Betreten und Verlassen der Unterwelt und wird in dem diese Symbolik begleitenden Text aus den Papyri von Paser und Pacharu (Piankoff 1964, 137, 169) deutlich:

„Sie gewähren das Betreten und Verlassen der Nekropole vor den Göttern und Göttinnen, den Herren der Unterwelt, dem Osiris … Paser, dem Gerechtfertigten vor den Göttern.“

„Worte, gesprochen von den Herren der Unterwelt, den Geheimnisvollen (?). Sie gewähren, dass Osiris … Pacharu, der Gerechtfertigte, eintreten darf.“

(dt. Üs. LI)

Der Mythos von der Schlachtung der „Bande des Seth“

Andererseits ist das Ritual des chebes-ta (xbs-tA) „Aufhacken der Erde“, das auf beiden Seiten der Sonnenscheiben gezeigt wird, ein Ausdruck der „Wiedergeburt“, aber nicht der Befruchtung an sich oder des neuen Lebens, sondern es zeigt den Prozess der spezifischen Regeneration eines Toten nach dem Durchlaufen aller Reinigungen, Prüfungen und Tore der Unterwelt. In der Tat ist eines der Probleme für die Verständlichkeit dieses Themas die unglückliche Verwendung von „aufgeladenen“ Begriffen wie „auferstanden“ und „wiedergeboren“. Bei diesem Bild handelt es sich um eine Nachstellung der Regeneration des Toten, der nach vielen Prüfungen mit dem Gott der Unterwelt Osiris vereint wird ‒ jenem Gott, den Isis und Nephthys auf magische Weise wiederbelebten, nachdem er von seinem Bruder Seth, dem Gott des Chaos, ermordet worden war.

Diese Szene zeigt einen Teil der Rituale, die bereits im Alten Reich im Rahmen von Festen durchgeführt wurden und bis in die klassische Periode andauerten. Das Aufhacken der Erde war ein wichtiges altes Ritual, das nachts als Bestandteil der Mysterien von Osiris-Sokar stattfand (Gaballa/Kitchen 1969, 23, 39; Bonnet 2000/1959, 167‒68). Es wurde am 22. Tag des Festes im 4. Achet durchgeführt und beinhaltete das Umgraben des Bodens mit Hacken, wobei das Eingraben des Blutes der Gefolgschaft des Seth nachgestellt wurde, die zur Vergeltung für den Mord an Osiris rituell geschlachtet wurden. Ihr Blut, das in die Erde eingebracht wurde, war wichtig, um den Gott auf seinem Weg durch die Unterwelt wiederzubeleben, und natürlich auch für den Verstorbenen als Osiris. Nach der Durchführung des Rituals konnten der Gott und der Verstorbene Opfergaben erhalten und in den neuen Tag hinein wiederhergestellt werden. Die Göttinnen Isis und Nephthys waren ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil dieser Rituale. Darüber hinaus war die Ta-wer-Standarte des Osiris von Abydos eines der wichtigsten Embleme dieses Festes (vgl. Tantamun-Papyrus).

Dieses osirianische Ritual des Aufhackens der Erde ist bereits in den Pyramidentexten des Alten Reiches (Pyramiden von Pepi I., Pepi II. und Merenre; Allen 2005) überliefert, wo die Handlung zusammen mit der Darbringung von Opfergaben Teil des finalen Prozesses der Vergöttlichung des verstorbenen Königs vor seiner Regeneration und seinem Aufstieg zu einem Platz unter den Göttern ist. Diese Idee fand Eingang in den Festkalender und die Sargtexte des Mittleren Reiches (CT 84, 557; Faulkner 1973), dann weiter in das Totenbuch des Neuen Reiches (Sprüche 18.8 und 20.20; Hornung 1979), um in einigen Papyri und Särgen der 21. Dynastie um 1000 v. Chr. zu einem unüblichen Bildmotiv zu werden, als die Assimilation von Osiris und Re zu einem lebenden (Re) und einem sterbenden (Osiris) Sonnengott abgeschlossen war. Ein Gott, der als „Hacker der Erde“ bezeichnet wird, ist auch einer der vier Wächter eines Portals in der 9. Stunde im Buch der Amduat (Warburton 2007, 270; Darnell/Manassa 2018, 212).

WERDE NEHEBKAU IM REICH DER TOTEN.

Ich habe Myrrhe benutzt(?), ich habe Weihrauch verbrannt, ich habe die Erde aufgehackt, ich habe Isis und Nephthys Opfer dargebracht …He [N]! Komm, damit du Osiris sehen kannst; die Erde ist für dich gehackt, die Opfergabe dir dargebracht, dir wird Ehrfurcht erwiesen … O [N] lebe und sei ein Geist für immer in diesen deinen sechs Festen der Ewigkeit …

Sprüche 84 und 557, Sargtexte (Faulkner 1973, dt. Üs. LI).

Mehr Kontext

Die fragliche Szene ist selten und wurde erst in der 21. Dynastie zusammen mit anderen neuartigen mythologischen Szenen in die Vignetten von Grabpapyri und Särgen aufgenommen, wie auch das Bild der Erschaffung der Welt durch den Gott der Luft Schu, der seine Tochter, die Himmelsgöttin Nut, von ihrem Bruder, dem Erdgott Geb, trennt. Weitere häufige Motive auf dieser Art von Särgen oder Papyrus sind der Verstorbene, der von einer Baumgöttin Wasser erhält, sowie der Feuersee in der Unterwelt mit heiligen Pavianen, durch die der Verstorbene gereinigt werden muss, jeweils Sprüche aus dem Totenbuch. Das Aufhacken der Erde ist jedoch kein ikonographisches Standardmotiv für ägyptische Papyri oder Särge, und es kommt nicht vor der dritten Zwischenzeit vor (nicht vor etwa 1064 v. Chr.).

Es basierte auf einem mythologischen Thema, das sich in der Grabliteratur des Alten Reiches (3. Jt.) entwickelt hatte, und war eine zusammenfassende Interpretation des Mythos von der Tötung der Feinde des Osiris, deren Blut in die Erde gegraben wurde. Dies wurde später zu einem ungewöhnlichen Bestandteil der Prüfungen, die der Tote in der Unterwelt als Teil der Bestattungsriten durchlaufen musste. Das Ritual des „Aufhacken der Erde“ wurde mit dem jährlichen Osiris-Fest in Verbindung gebracht, bei dem der Tod und die Wiederbelebung des Unterweltgottes Osiris-Sokar reinszeniert wurden. Es ist eine gute Illustration der Verschmelzung des Sonnengottes mit dem Gott der Unterwelt, die zu dieser Zeit stattfand.

Die begleitenden Szenen

Anstatt ein Motiv nur isoliert zu betrachten, wie Habeck es getan hat, ist es vielmehr unverzichtbar, den gesamten Kontext zu untersuchen, was bedeutet, dass man die Gestaltung des ganzen Papyrus oder Sarges betrachtet. Die verschiedenen Motive, die über der Hacke-Szene platziert sind, wie das Horizontzeichen auf Chonsumes oder der Sonnengott in der Sonnenbarke, die solaren Ba-Seelen, Phönixe, Skarabäen und die mumifizierte Gestalt mit Skarabäus oder Scheibe als Kopf, stellen in ähnlicher Weise das Ende des Durchgangs der Sonne durch die tückischen Stunden der Nacht und ihre tägliche Wiedergeburt am östlichen Horizont am Morgen dar. Für jedes der vierzehn Beispiele dieses Motivs wird ein visueller Ablauf dargestellt, der in der Unterwelt mit der Symbolik der Formen der Sonne und ihrem nächtlichen Durchgang durch die Unterwelt beginnt und die für die Opfergaben an die Toten notwendigen Handlungen veranschaulicht, um dann seinen Prozess der Regeneration zu vollziehen, am östlichen Horizont aufzusteigen und schließlich über den Tag in seiner Barke den Himmel zu durchsegeln.

UNTERWELT (DUAT) IN DER NACHT ‒ der Leichnam von Re-Osiris/der Verstorbene wird durch die richtigen Rituale verjüngt ‒ erhebt sich in den HORIZONT bei Tagesanbruch

Es ist außerdem nötig, sich des visuellen Inhalts des gesamten Artefakts bewusst zu sein, einschließlich der diese Szenen flankierenden Vignetten, die eine Mischung aus ausgewählten Motiven darstellen, die für den Inhalt von Papyri und Särgen der 21. Dynastie charakteristisch sind. Sie spielen vor allem auf Sprüche aus dem Totenbuch, andere Unterweltsbücher und die bereits erwähnten kosmologischen Szenen an. Neben dem Hacke-Motiv gibt es möglicherweise auch eine Opferszene mit dem Verstorbenen vor der Wächterin der Tore der Unterwelt, der Göttin Hepet-hor. Auf mindestens einem Sarg (Padiamun I) ist das Hacke-Motiv hinter dieser Göttin mit Duat „Unterwelt“ beschriftet, was den Schauplatz überdeutlich macht. Ungeachtet der flexiblen Wahl der visuellen Elemente ist die Absicht dieser Bilder dieselbe ‒ der „Osiris“ soll die Prüfungen der Unterwelt überleben, ein Gott werden und nach dem Tod unter den Göttern leben.

Wissenschaft im alten Ägypten

Im alten Ägypten dienten der Sarg und die Totenpapyri als magische Werkzeuge für die Regeneration eines Verstorbenen im Jenseits, damit seine Seele, sein Schatten, sein Körper und sein Geist jeweils versorgt werden und im Tod ein angenehmes Leben führen konnten. Im Grunde waren sie ein Fahrplan, um die Prüfungen des Todes und der Unterwelt zu überstehen, zu den himmlischen Göttern aufzusteigen und das Land der Toten, die fruchtbaren Felder von Iaru, zu erreichen ‒ eine Formel für die Navigation im Leben nach dem Tod. Die vielen Sprüche und kosmologischen Vignetten waren Teil dieser komplexen Maschinerie. Ihr Zweck war nicht, das menschliche Fortpflanzungssystem auf mikroskopischer Ebene zu verstehen. In diesen Bildern geht es nicht darum, neues Leben zu erschaffen, sondern um den täglichen kosmischen Zyklus der Sonne und das Versprechen der Regeneration nach dem Tod.

Das von Habeck als Beweis für die Zellteilung angeführte Bild aus dem Papyrus des Chonsumes hat keine greifbare Verbindung zu den ägyptischen Wissenschaften und wird in keinem medizinischen oder wissenschaftlichen Papyrus aufgeführt oder beschrieben, wie man erwarten könnte, wenn der Prozess für die alten Ägypter von Bedeutung gewesen wäre, von denen wir tatsächlich ein großes Korpus medizinischer Papyri überliefert haben. Das von Pseudowissenschaftlern vorgebrachte Standard-Gegenargument, es handele sich um „Geheimwissen“ und deshalb gebe es keine Beweise, erklärt nicht, warum die Zellteilung nur in einigen wenigen Grabpapyri und Särgen vorkommt, versteckt inmitten bekannter religiöser Bilder, die dazu bestimmt sind, einen Toten durch die Unterwelt zu führen. Bei dieser Argumentation wird zudem übersehen, dass alle ägyptischen wissenschaftlichen und funeralen Dokumente in gewisser Weise Beispiele für ägyptisches Geheimwissen sind, da nur sehr wenige Menschen im alten Ägypten des Lesens und Schreibens kundig waren. Darüber hinaus ist dieses Hacke-Motiv kein Standard in der 3.000 Jahre andauernden Tradition der ägyptischen Funeralkultur ‒ vielmehr ist es nur auf etwa vierzehn Objekten für einen begrenzten Zeitraum von etwa 50 Jahren in der Dritten Zwischenzeit bezeugt, als Ägypten politisch geteilt war und im Süden von den mächtigen Priestern des Amun regiert wurde.

Schlussendlich haben die ägyptischen Bildkonventionen wenig mit Realismus zu tun, denn es ging ihnen vielmehr um die bestmögliche Vermittlung von Ideen als die fotografische Abbildung der Realität. Ihre Bestattungskonventionen waren sogar noch kryptischer und komplexer und wiesen große Überschneidungen mit ihrem sehr visuellen Hieroglyphensystem auf. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, ihre Sprache und ihr Symbolsystem zu verstehen, anstatt sich auf Intuition und ein „Sieht-aus-wie“-System der Interpretation zu verlassen. Außerdem, hätten die Ägypter tatsächlich den Prozess der Zellteilung entdeckt (was die Verwendung von Vergrößerungsinstrumenten voraussetzen würde, für die es keine empirischen Belege gibt), gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ihre Darstellung so aussehen würde wie das in einem modernen Biologie-Lehrbuch gezeichnete Modell der Zellteilung.

Literatur

Allen, J. P. 2005: The Ancient Egyptian Pyramid Texts. SBL Press, Atlanta.

Bonnet, H. 2000/1959: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. De Gruyter, Berlin/New York. https://doi.org/10.1515/9783110827903

Champollion, J.-F. 1844 : Monuments de l’Égypt et de la Nubie. Didot, Paris.

Darnell, J.C. / Manassa, C. 2018: The Ancient Egyptian Netherworld Books. SBL Press, Atlanta.

Demel, H. von 1944: Der Totenpapyrus des Chonsu-mes. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien N.F. 13, 1‒16.

Faulkner, R. O. 1973: The Ancient Egyptian Coffin Texts. Aris & Phillips, Warminster.

Gaballa, G. A. / Kitchen, K. 1969: The Festival of Sokar. Orientalia 38/1, 1‒76.

Habeck, R. 2008: Dinge, die es nicht geben dürfte. Mysteriöse Museumsstücke aus aller Welt. Ueberreuter, Wien.

Habeck, R. 2012: Wesen, die es nicht geben dürfte. Unheimliche Begegnungen mit Geschöpfen der Anderswelt. Ueberreuter, Wien.

Hornung, E. 1979: Das Totenbuch der Ägypter. Artemis-Verlag, Zürich/München.

Hornung, E. 1999: The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Cornell University Press, Ithaca/London.

Inselmann, L. in Vb: Mumien, Monstren, Manipulationen ‒ Antike Mischwesen bei Erich von Däniken und Jörg Lanz von Liebenfels. Jahrbuch für Kryptozoologie 6.

Lenzo, G. 2023: The Book of the Dead in the Third Intermediate Period, in: R. Lucarelli / M. A. Stadler (Hg.), The Oxford Handbook of the Egyptian Book of the Dead. Oxford University Press, Oxford, 76‒115. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190210007.001.0001

Lucarelli, R. / Stadler, M. 2023: The Oxford Handbook of the Egyptian Book of the Dead. Oxford University Press, Oxford.

Niwinski, A. 1989a: Studies on the Illustrated Theban Funerary Papyri of the 11th and 10th Centuries B.C. Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg/Göttingen.

Niwinski, A. 1989b: Untersuchungen zur Ägyptischen religiösen Ikonographie der 21. Dynastie (3). Mummy in the Coffin as the Central Element of Iconographic Reflection of Theology of the 21st Dynasty in Thebes. Göttinger Miszellen 109, 53‒66.

Niwinski, A. 2018: The Decoration of the Coffin as a Theological Expression of the Idea of the Universe, in: J. H. Taylor / M. Vandenbeusch (Hg.), Ancient Egyptian Coffins: Craft Traditions and Functionality. British Museum Publications on Egypt and Sudan 4. Peeters, Leuven/Paris/Bristol, 33‒46.

Piankoff, A. 1964: The Litany of Re. Bollinger Series XL.4. Pantheon Books, New York.

Piankoff, A. / Rambova, N. 1957: Mythological Papyri I & II. Bollinger Series XL.3. Pantheon Books, New York.

Quirke, S. 2013: Going out in Daylight – prt m hrw, the Ancient Egyptian Book of the Dead, Translation, Sources, Meanings. GHP Egyptology 20. Golden House Publications, London.

Regen, I. 2017: Tradition and Innovation on the Third Intermediate Period Coffins: The Case of an Uncommon Solar and Osirian Scene with Hacking up of the Earth, in: A. Amenta / A. Lob (Hg.), Proceedings of the First Vatican Coffin Conference June 2013, vol II. Edizio Musei Vaticani, Vatikanstadt, 439‒450.

Sousa, R. 2024: Nymphaea: A Visual Survey on Ancient Egyptian Coffins. CADMO Suppliment 5. Centro de História da Universidade de Lisboa, Lissabon.

Stephens, M. A. 2018: Shaping Identities in the Context of Crisis: The Social Self Reflected in 21st Dynasty Funerary Papyri. Dissertation, University of California, Los Angeles

Warburton, D. 2007: The Egyptian Amduat: Book of the Hidden Chamber. Revised and edited by E. Hornung and T. Abt. Living Human Heritage Publications, Zürich.

Links

Kunsthistorisches Museum Wien: Totenbuch des Chonsu-mes (AE INV 3859).

Ushabtis.com. Datenbank mit vollständig wiedergegebenen Papyrusrollen aus dem alten Ägypten.

Thesaurus Linguae Aegyptiae (TLA): Earth Hacking texts.

Trismegistos database (TM) : Collections.

Hieroglyphen:

- Aku Pal: Graphemes.

- Thoth Sign List

- Thesaurus Linguae Aegyptiae (TLA): Lemmata.

Dieser Artikel erscheint auch in englischer Sprache auf dem Blog von Dr. Andrea Sinclair Artistic licence or why i trust no one:

The Funerary Papyrus of Khonsumes: Not an Ancient Depiction of Mitosis