Franz Xaver Kugler: Der kämpferische Jesuit und Keilschriftgelehrte

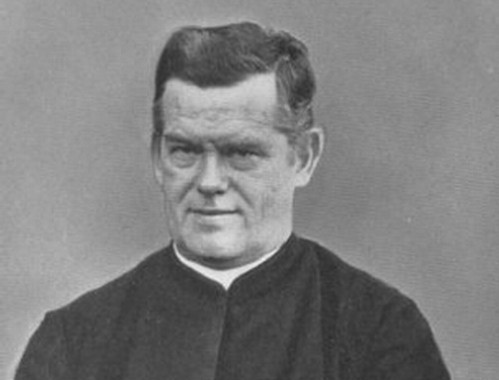

Abb. 1: Franz Xaver Kugler, Porträt (Foto: Wikimedia Commons).

Prosaisch meldet Google auf eine betreffende Anfrage: „Keine Ergebnisse für ‚franz-xaver-kugler-str.‘ gefunden.“ Anders als Thomas Nast, der unter den „vergessenen Pfälzern“ wohl der bekannteste ist, weiß niemand mehr mit dem Namen des Mathematikers, Astronomen, Astronomiehistorikers, Keilschriftforschers, Jesuiten und streitbaren Geistes Franz Xaver Kugler etwas anzufangen.

Der Chemiker und katholische Priester, am 27. November 1862 in Königsbach an der Weinstraße geboren, ist ein Pionier der Assyriologie, des Studiums der Keilschriften aus dem antiken Mesopotamien, und weltberühmt für seine Entzifferung der alten assyrischen Sternkunde. Er greift für den Katholizismus in den Diskurs um den sogenannten Panbabylonismus ein, eine von protestantischen Philologen getragene Geistesströmung antikatholischer und antijüdischer Stoßrichtung. Sein Buch Sternkunde und Sterndienst in Babel (1907) gilt bis heute als grundlegend. Er stirbt im Januar 1929.

Sein Werk ist vielfältig und komplex – und schon, als er es verfasst, nur für Fachleute gedacht und nur für diese verständlich. Deshalb soll sich die Darstellung nur auf zwei seiner Felder beziehen, den Bibel-Babel-Streit und sein katastrophistisches Bändchen von 1909.

Dass er in so vielen Disziplinen brilliert, das wird in seiner beruflichen Laufbahn deutlich. Nach seiner Schulzeit studiert er zunächst in Heidelberg, danach in München Naturwissenschaften und promoviert 1885 in Chemie. Ein Jahr später tritt er in den Niederlanden als Novize in den Jesuitenorden ein, nach Ablegung der Profess studiert er zusätzlich am Ordenskolleg Exaten in den Niederlanden Philosophie. Das im Bismarck’schen Kulturkampf erlassenen Jesuitengesetz vom 4. Juli 1872 (es wird erst 1917 gestrichen) macht es erforderlich, dass er auch sein Theologiestudium im Ausland erledigt, er tut das an der jesuitischen Universität in Ditton Hall in Großbritannien. Der Kulturkampf und seine diskriminierenden Auswirkungen werden ihn auch als Gelehrten beschäftigen.

Franz Xaver Kugler (nun: S.J.) erhält 1893 die Priesterweihe. Seine akademische Laufbahn muss zunächst – Jesuiten sind im Deutschen Reich nicht willkommen – in den Niederlanden beginnen. Ab 1897 ist er Professor an der Studienanstalt der Jesuiten in Valkenburg, er lehrt dort Höhere Mathematik.

Seine größten Verdienste erwirbt sich der Jesuit, dessen Forschung sich schnell auf die Astronomie des Alten Orients und der Antike konzentriert, in einem heute akademisch wirkenden, damals aber politisch brisanten Wissenschaftsdisput. Der Witz an solchen Gelehrtenfehden ist ja, dass sie schon zu ihrer Zeit nur Fachleute erhitzen und für spätere Generationen ganz uninteressant und irrelevant scheinen. Im Falle des Panbabylonismus kommt dazu, dass man wohl ausgebildeter Astronom und Keilschriftforscher sein muss, um wirklich zu erfassen, worum genau es ging.

Panbabylonismus, so das Lexikon Wikipedia, ist eine „ideologisch-wissenschaftliche Strömung“, die sich auf die Annahme gründet, „dass sich ab dem ersten Drittel des 2. Jahrtausends v. Chr. eine in astralmythischer Gestalt auftretende altorientalische Lehre von Mesopotamien aus über die gesamte Erde verbreitete. Diese kosmologisch-spekulative ‚Gestirnlehre‘ habe andere Kulturen geistig beeinflusst und in ihnen verschiedene Ausprägungen gefunden. So zeigten Kulturen in Ägypten, Alt-Arabien, Elam und Iran, Persien, Indien, China, dem mykenischen Griechenland, Etrurien, Altamerika und dem prähistorischen Europa die gleichen Grundlagen des Geisteslebens, wie sie in Babylon in verhältnismäßig ältester Zeit und in klarster Entwicklung vorgelegen hätten.“

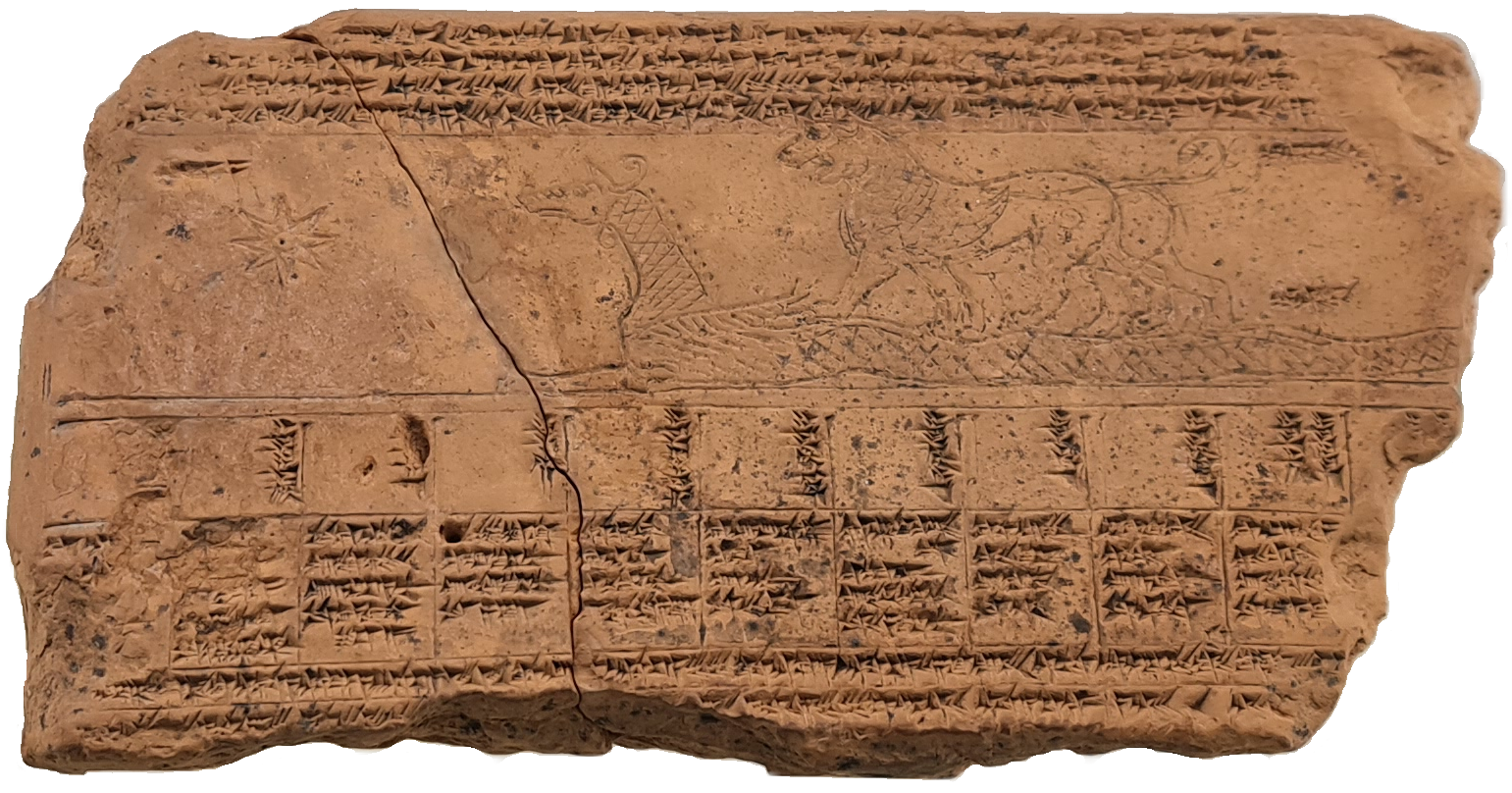

Der Reihe nach: Alles fängt mit dem der Assyriologen Friedrich Delitzsch an, 1850 in Erlangen geboren und 1922 in Langenschwalbach verstorben. Wie viele andere Forscher und ganz zu Recht stellt er, nachdem die Tontafeln des alten Mesopotamiens mit ihrer Erzählung von der Sintflut entziffert worden sind, die Abhängigkeit von Teilen des Alten Testaments von babylonischen Mythen fest und „zweifelt den Offenbarungscharakter der Bibel an“, wie es ein Lexikon verschämt ausdrückt. Tatsächlich aber geht es dem national gesinnten Delitzsch um viel mehr. In seinem in Gegenwart von Kaiser Wilhelm II. gehaltenen Vortrag „Babel und Bibel“, den er am 13. Januar 1902 vor der Deutschen Orientgesellschaft gibt, behauptet er, der gemeinsame Ursprung aller Kultur, selbst der altägyptischen Kultur, liege in Babylon, der Ursprung der babylonischen Kultur wiederum sei eine mathematisch und wissenschaftlich präzise Astronomie gewesen. Denn die babylonischen Mythen seien in Wirklichkeit haargenaue astronomische Aufzeichnungen.

Seine These, auf die Spitze getrieben, lautete, aus Babel sei alles Heil der Welt gekommen, alles Jüdische sei nur abgekupfert. Kaum zufällig gemahnt dies an den später auch von den Nazis vorgetragenen antisemitischen Vorwurf, der Jude sei Kulturschmarotzer und zu keiner eigenen geistigen Höhenleistung fähig. Die babylonisch-assyrische Kultur sei der jüdischen des Alten Testaments kulturell und religiös überlegen, das Judentum nur der Schatten einer zudem primitiven und missverstandenen Rezeption der alten mesopotamischen Sternkunde. Ganz folgerichtig plädiert Delitzsch Anfang des 20. Jahrhunderts dafür, die Bücher des Alten Testaments aus der protestantischen Bibel zu streichen. „Übertrieben und unbedacht“, resümiert J. B. Pritchard in Die Archäologie und das Alte Testament, (188) seien diese theologischen Folgerungen Delitzschs gewesen. Das ist noch lieb gesagt.

Sekundiert wird Delitzsch von dem Assyriologen Hugo Winckler (1863–1913), einem verdienstvollen Mann, der zahllose Ausgrabungen in Mesopotamien durchführt und der maßgeblich an der Entdeckung und Erforschung des Hethiterreiches beteiligt ist. Aber das schützt vor Borniertheit des Geistes nicht. Der Popularisierer der Archäologie, C. W. Ceram schreibt über Winckler, er sei waschechter Antisemit gewesen, „was bei einem leidenschaftlichen Orientalisten aufs höchste überrascht.“

Einflussreiche Kreise des Deutschen Reiches, protestantisch geprägt und in jener Zeit erklärter Gegner des Katholizismus und bereits antisemitisch eingestellt, sehen sich von Panbabylonismus und vom Babel-Bibel-Streit bestätigt. Die zersetzenden „internationalistischen“ Religionen des Katholizismus und des Judentums beruhen auf den geistig unterdurchschnittlichen Ideen schmarotzender Semiten, aber am Heil einer überlegenen Nation, sei es das protestantische Deutschland oder Babylon, kann die Welt genesen. Das vereinfacht diesen Disput zweifellos unzulässig und grob, trifft aber durchaus den Kern der Sache, zumindest was die öffentliche Brisanz des Themas angeht. Unbestreitbar ist, dass diese forsch vorgetragenen Thesen immer wieder mit einer gehörigen Portion Antisemitismus daherkommen. Und dagegen geht Kugler an.

Als studierter Theologie und wahrer Experte für altorientalische Sternkunde weiß Kugler, dass weder die Babylonier in ihrer Frühzeit mathematische Astronomie betrieben, noch die Juden irgendeinen Sternkult kopiert haben, den sie nicht verstanden. Zunächst führt er das Werk des Keilschriftforschers Joseph Epping, S.J. (1835–1894) fort und widmet sich der Erforschung und Publikation von Schrifttafeln mit astronomischen Informationen. 1907 und 1909 erscheint in zwei Bänden sein Monumentalwerk Sternkunde und Sterndienst in Babel.

1900 schon publiziert er über die babylonische Mondrechnung, 1904 deutet er in Die Sternenfahrt des Gilgamesch: Kosmologische Würdigung des babylonischen Nationalepos die Geschichte des mächtigen Königs von Uruk und seine Suche nach der Unsterblichkeit astronomisch aus. Er ist, wie gesagt, der rechte Mann zur Klärung astromythischer Fragen.

Kugler führt den Streit mit den Panbabyloniern um zahllose Details, die heute kaum noch interessieren, und für die man Fachmann sein müsste (Kannten die Babylonier die Phasen der Venus? Beginnt die wissenschaftliche Astronomie in Babylon mit Nabonassar oder früher?). Natürlich spielt sein Katholizismus eine wichtige Rolle, er ärgert sich über die grobe (und nicht zuletzt ideologisch motivierte) Art und Weise, wie der Gott des Alten Testaments von Delitzsch und Winckler zu einem wertlosen Plagiat babylonischer Gestirnsvorstellungen desklassifiziert wird.

Das Hauptargument der Panbabylonier ist aber die Behauptung, das alte Mesopotamien habe präzise Astronomie gekannt. Kugler hingegen hält den Panbabylonismus mit seinen kategorischen Aussagen, wenn nicht für gänzlich falsch, dann doch für reichlich überzogen, und er weist auf die große Menge an astronomischen Fehlern in den Keilschrifttafeln hin – eine Tatsache, die Delitzsch und Co. beharrlich ignorieren, um ihre Superbabylonier bekräftigen zu können.

1910 konfrontiert Franz Xaver Kugler in seinem Buch Im Bannkreis Babels „panbabylonistische Konstruktionen“ mit „religionsgeschichtlichen Tatsachen“, er zeigt auf, dass es auch in Babelvor dem 7. Jahrhundert v. Chr. keine wissenschaftliche Astronomie gab. Insofern Astronomie die Wissenschaft sei, „die sich mit der räumlichen und zeitlichen Festlegung der Himmelserscheinungen befaßt, um dadurch zur Erkenntnis der stellaren Gesetzmäßigkeiten zu gelangen“, zeugten alte Keilschrifttexte vor diesem Datum nur von einem Erfassen und Deuten von Planeten- und Sternkonstellationen, mithin von reiner Astrologie. Schon ein Jahr zuvor stellt er in seiner programmatisch betitelten Schrift Auf den Trümmern des Panbabylonismus fest, „daß erst im Laufe der letzten sieben Jahrhunderte v. Chr. eine eigentliche Astronomie sich entwickelte“, dass von präzisen astronomischen Kenntnissen, die über die Aufzählung von Sternen und Planeten hinausgingen, in Babylon zuvor keine Rede sein könne. Das ist vielleicht ebenso verkürzt wie die Gegenposition, die Nachwelt aber hat Kugler weitgehend bestätigt. Und Kugler ist unbestechlich. Als er eine Tontafel mit Venusbeobachtungen des 10. altbabylonischen Königs Ammisaduqas entdeckt, die seiner Behauptung widerspricht, eine solche wissenschaftliche Himmelsbeobachtung habe es nicht gegeben, da publiziert er sie. Es geht ihm um die Sache.

Mit dem Tod seiner Protagonisten verliert der Panbabylonismus schließlich an Boden und verkommt zu einer kuriosen Episode der Forschungsgeschichte, auf die sich nicht mehr positiv bezogen wird. Im Urteil der heutigen Forschung ein Jahrhundert später stellt sich deren Erbe ambivalent dar: Manche ihrer Thesen, etwa dass die biblische Sintfluterzählung, aber auch gewisse astrologische Vorstellungen wie der Tierkreis ihren Ausgang in Babylonien nahmen und von anderen Kulturen wie Ägypten und Griechenland adaptiert wurden, gelten heute als unstrittig und sind allgemein akzeptiert. Doch bereits diese Astronomie war in Mesopotamien eine recht späte Entwicklung, die anders als behauptet nicht vor dem ersten Jahrtausend v. Chr. ihre so vielgerühmte Komplexität erreichte. Mit Recht wiesen die interdisziplinär geschulten Panbabylonisten – immerhin einige der führenden Philologen ihrer Zeit ‒ auf Beeinflussungen zwischen verschiedenen Kulturen der antiken Welt hin, so sehr sie dabei auch übers Ziel hinausschossen. Heute versteht man die komplexen Austauschprozesse zwischen diesen besser und differenzierter. Von diffusionistischen Thesen, die eine einzige Kultur als Ursprung aller Zivilisation annehmen und alle anderen als passive Adepten, hat man in der akademischen Welt längst Abstand genommen. Stattdessen führt man ähnliche Glaubensvorstellungen heute auf wechselseitige Praktiken von Austausch, Aneignung und eigener Weiterentwicklung zurück und verurteilt nicht moralisch, wenn ein Volk von einem anderen ein philosophisches oder religiöses Konzept übernimmt. In der akademischen Altorientalistik in dieser Form verschwunden, führt die antikatholisch-antijüdische Polemik der Panbabylonisten, die Bibel sei in Gänze ein Abklatsch babylonischer Vorbilder, heute nur noch ein gewisses Nachleben in populären religionskritischen Publikationen. Nach wie vor aber müssen sich alle, die sich für mesopotamische Astronomie interessieren, an Franz Xaver Kugler abarbeiten.

Dann überrascht Kugler 1914 mit einem schmalen Band, in dem er nun selbst alte Mythen astronomisch-wissenschaftlich ausdeutet. Er stellt die Arbeit am dritten Band seiner Sternkunde ein, stattdessen erscheint im Alter von 65 Jahren sein Buch über die Sage von Phaeton. 55 Seiten dünn ist dieses Bändchen Sibyllinischer Sternkampf und Phaeton in naturgeschichtlicher Beleuchtung, das 1927 in Münster erscheint. Es enthält Sprengstoff, was antike Astronomie und Chronologie angeht, denn Kugler will darin den Ursprung des Mythos vom „Krieg der Sterne“ finden, von der Geschichte der Sintflut, dem Sturz des Göttersohns Phaeton mit dem Götterwagen und dem darauf folgenden Weltbrand – kurz, Kugler will die Geschichtlichkeit alttestamentarischer Mythen durch einen Vergleich mit europäischen Sagen und durch deren Deutung als astronomischer Vorgang bestätigen. Darin, das sei vorweg gesagt, ist ihm die Zunft nicht gefolgt. Aber Atlantis- und Katastrophenfanatiker jeder Couleur berufen sich seitdem auf dieses Büchlein. Ob man einen Meteoritenabsturz zur Keltenzeit in Bayern, den Untergang des Kontinents Atlantis im Ozean oder eine weltweite Sintflut propagiert – das Buch setzt den Vorläufer und wird oft genug als Beweis angeführt.

Wie der Titel schon sagt, deutet Kugler die altrömische Prophezeiung einer Sternenschlacht „als Hinweis auf kosmische Vorgänge“, von denen auch die biblischen Passagen über streitende Himmelsheere berichteten. Um 1500 v. Chr. sei ein Meteorit auf die Erde geprallt, den der griechische Mythos Phaeton nenne, habe auf dem Festland einen Weltbrand verursacht und im Meer die Sintflut ausgelöst. In seinem Versuch, die Wirklichkeit hinter der Legende zu offenbaren und wohl auch die Tatsächlichkeit der Bibel zu belegen, verrennt sich Kugler: So wird der jesuitische Gelehrte, man muss es leider sagen, zu einer Art frühen Erich von Däniken mit seiner simplizistischen Formel, Mythen seien Reportagen.

Kugler geht das alles natürlich viel komplexer an, und der Leser braucht reichlich Beharrungsvermögen, um dem kleinen Büchlein bis zum Ende zu folgen (und kann sich selbst dann nicht sicher sein, dass er alles verstanden hat!). Das Buch wendet sich an Fachleute, schildert dem Leser keinen Kontext und behauptet so manches kühn, was eigentlich zu belegen wäre.

Über den Zweck der vorliegende Schrift lässt Kugler gleich zu Beginn keine Zweifel: „Vor allem erteilt sie die eindringliche Lehre, daß antike Überlieferungen, selbst im Gewande von Mythus oder Sage, nicht leicht als phantastische oder gar als sinnlose Gebilde abgewiesen werden dürfen. Und diese Vorsicht ist erst recht am Platze, wo ernste Berichte besonders religiöser Art in Frage stehen, wie sie sich vor allem im Alten Testament in Fülle darbieten.“ „Und solchen gelten auch die folgenden Blätter. Ihr Gegenstand ist vor allem der Kampf der Gestirne, von dem die Sibyllinischen Orakel im V. Buche 512 ff. und Vs 206 ff. berichten, und die alexandrinische Phaethonsage. […] Für uns handelt es sich aber hier nicht um Würdigung der dichterischen Einkleidung, sondern um die tatsächliche, naturgeschichtliche Grundlage der beiden antiken Schriftdenkmäler.“ [S. 6, 7]

Den „Krieg der Gestirne“ führt Kugler, wie gesagt, auf den Absturz eines Riesenmeteoriten auf die Erde zurück:

„Wer oder was ist denn Phaethon? Ein reines Phantasiegebilde? Schwerlich! Es gibt aber ein Naturphänomen, das sehr leicht die Veranlassung zu jener Sage werden konnte. Auf der Suche darnach sind folgende Momente nach Möglichkeit zu berücksichtigen: 1. Phaethon erscheint nicht nur als Beiname des Helios; er wird auch geradezu dem Helios gleichgesetzt (besonders bei Nonnos). Es handelt sich um eine Hypostase der Sonne oder eines sonnenähnlichen Himmelskörpers, 2. Phaethon ist nicht Lenker des Sonnenwagens, in dem gleichzeitig Helios fährt, sondern ersterer nimmt des letzteren Platz ein. 3. Die Fahrt weicht in Richtung und Schnelligkeit durchaus von jener der Sonne ab. 4. Der Sternhimmel flammt hell auf. 5. Phaethon wird vom Blitz getroffen und stürzt herab. 6. Die Flammen des phaethonteischen Brandes entzünden auch die Erde. Damit stimmen nun gewisse Meteorerscheinungen vollkommen überein.

Wiederholt hat man nämlich nicht nur in moderner, sondern auch bereits in alter Zeit Meteore beobachtet, die in bezug auf Größe und Glanz der Sonne glichen, in verschiedener Richtung mit großer Geschwindigkeit den Himmel durchquerten, dann aber nicht selten unter Blitz und Donner explodierten, zuweilen auch mit ihren glühenden Trümmern irdische Wohnstätten und Gefilde in Brand setzten. Daß eine solche unerwartete Erscheinung in der volkstümlichen oder dichterischen Auffassung die Gestirne in Verwirrung bringt, ist leicht begreiflich.“ [S. 36–37]

Die Tatsache, dass die Seherin Sibylle wie der Dichter Ovid von einem Brand sprechen, der die gesamte Erdkugel verheert, beweist ihm die Richtigkeit seiner Annahme: „Hat es aber wirklich einmal gleichzeitig eine Brand- und eine Flutkatastrophe gegeben, so haben wir – wenn wir nicht den Zufall mitspielen lassen wollen – nach einer gemeinsamen Ursache der beiden Erscheinungen zu suchen. Nun wurde aber bereits gezeigt, daß der Brand des Phaethon auf einer Meteorerscheinung beruht; also ist auch die große Flut auf ebendieselbe zurückzuführen. Ist dies aber möglich? Zweifellos!“ [S. 47]

„Und nun zu unserem Fall! Nach dem Gesagten ist es möglich, daß ein und derselbe Meteorstrom über Afrika (insbesondere Äthiopien) und über das Ägäische Meer hinging, dort große Brände, hier gewaltige Flutwellen erzeugend. Nehmen wir an, daß in einer thessalischen Bucht ein ähnliches Meteor niedersauste wie in Arizona, so müßte doch die verheerende Wirkung noch weit größer sein, besonders infolge der Expansionskraft der massenhaft entwickelten Wasserdämpfe, welche eine gewaltige Sturzflut erzeugen müßten. So ließe sich die deukalioneische Flut und ihre Gleichzeitigkeit mit dem Brand Phaethons erklären.

Daraus ergeben sich aber noch weitere Zusammenhänge zwischen Geschichte und Sage.“ [S. 48]

Franz Xaver Kugler hinterlässt also ein sehr gespaltenes Werk. Wie so viele kann er präzise den Finger auf die Fehler seiner Kontrahenten legen, merkt aber nicht, wenn ihm selbst die Phantasie durchgeht. Dass er gegen nationalistische, chauvinistische und antisemitische Tendenzen seiner Mitgelehrten entschieden aufstand, ehrt ihn.

Kugler stirbt jung, nur acht Wochen nach seinem 67. Geburtstag, im Pflegeheim Schloss Steinhof in Luzern der Barmherzigen Brüder.

„Seine Arbeiten in der Assyriologie“, schreibt Wikipdia, „wurden als Pionierleistungen gewürdigt, jedoch sind Kuglers Erkenntnisse inzwischen teilweise überholt. […] Seine Babylonische Mondrechnung (1900) nannte der Astronomiehistoriker Noel Swerdlow die originellste und schwierigste Untersuchung, die in der Wissenschaftsgeschichte bis dahin unternommen wurde. Sein Sternkunde und Sterndienst in Babel, das ab 1907 erschien, behandelt neben den babylonischen Planetentheorien zahlreiche weitere Themen der babylonischen Astronomie und gilt noch heute als eines der grundlegenden Werke auf diesem Gebiet, obwohl sie durch die ab 1955 erschienenen Astronomical cuneiform texts (ACT) von Otto Neugebauer teilweise überholt sind.“

Alles in allem doch genug Gründe, in seiner Geburtsheimat Pfalz eine Straße nach ihm zu benennen, oder nicht?

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Buch Pfälzer Entdecker und Pioniere: unbekannt, vergessen und verkannt von Ulrich Magin (Wellhöfer-Verlag 2019). Der Autor dankt Leif Inselmann für seine zahllosen nützlichen Vorschläge und Verbesserungen an diesem Text.