Der Stierstein von Königsaue ‒ Ein rätselhafter Fund aus dem Jahr 1737

Alte Chroniken sind oft ein Schatz an Anekdoten. Dort findet sich manch Kurioses und Mysteriöses – so auch Berichte über frühe archäologische Funde, die heute verloren sind. Ein solcher Fall, der noch immer Rätsel aufgibt, ist das Stierrelief von Königsaue.

Im 18. Jahrhundert steckte die Erforschung der Ur- und Frühgeschichte noch in den Kinderschuhen. Zu jener Zeit waren es vor allem lokale Lehrer oder Geistliche, die sich mit der Erforschung der heimischen Vergangenheit hervortaten – so auch Caspar Abel (1676‒1763), seit 1718 Pastor an der Kirche von Westdorf bei Aschersleben im heutigen Sachsen-Anhalt. In seiner „Stifts-, Stadt- und Land-Chronik des jetzigen Fürstentums Halberstadt“ berichtet Abel 1754 über einen bemerkenswerten Fund, der sich siebzehn Jahre zuvor bei dem nahegelegenen Ort Königsaue ereignet haben soll:

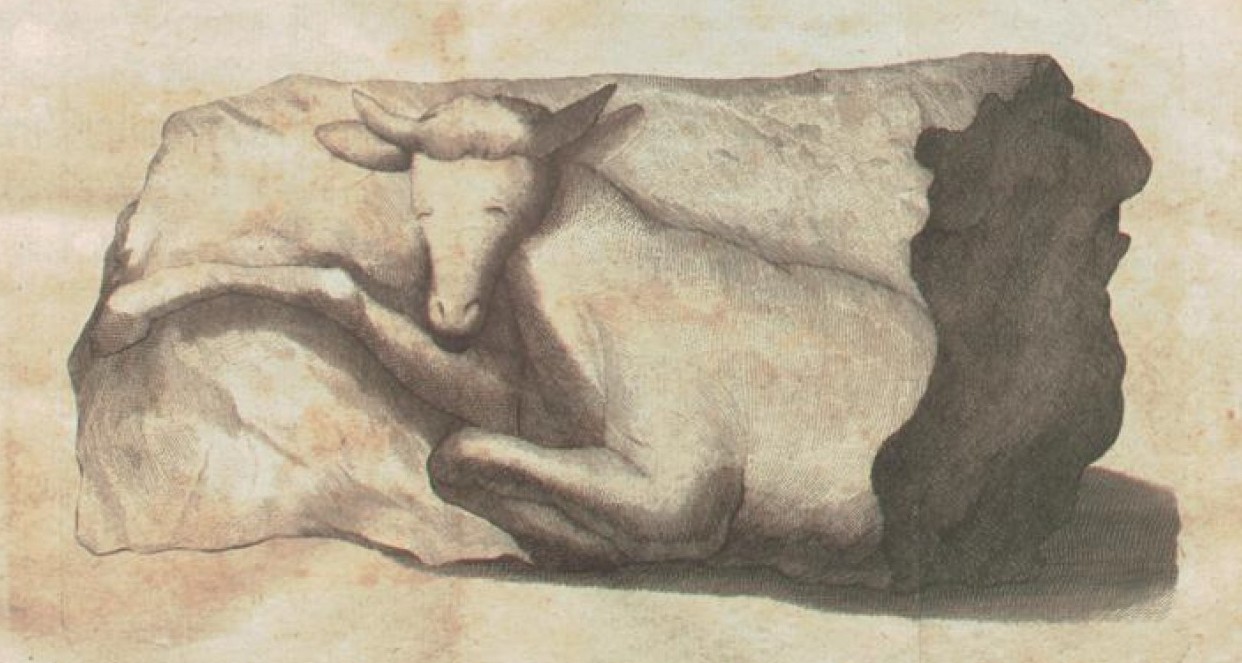

„Man hat dazu mit ein ziemliges Stück Feldes genommen, der Stein oder Ständer-Kloben genant, das mit vielen aus der Erde hervorragenden grossen Steinen besetzt war, woraus leicht zu schließen, das es vor Alters ein Heidnischer Begräbniß-Platz gewesen. A. 1737 wurde daselbst ein grosser Stein aus der Erde geflüget, in welchen ein liegender Ochse gar kentlich abgezeichnet war, welchen ich selbst auf dem Amte Winningen in Augenschein genommen, von dannen er nach Hötensleben der damals daselbst wohnenden verwittweten Land-Gräfin von Hessen-Homburg zugeschickt worden. Weil nun die Cimbern einen ähernen Ochsen, als ihren Abgott, oder vielmehr Merckzeichen und Wapen, nach Plutarcho mit sich herum geführet, so kam es mir gar wahrscheinlich vor, daß unter diesem Stein ein vornehmer Cimber beerdiget worden.“ (Abel 1754, 612)

Zweifellos hat der Fund des Stierreliefs, welches Abel prominent in einer Zeichnung abbildete (siehe Titelbild), großen Eindruck auf den belesenen Heimatforscher gemacht. Im einleitenden Vorbericht desselben Werkes gibt er eine ausführlichere Beschreibung des prähistorischen Grabfundes:

„Zufoderst will ich dem curiösen Leser einen zuverlässigen Bericht, von den Heidnischen monument, dessen ich beym Jahre 1752 gleichefalls im Vorbeigehen gedacht, vor Augen legen, welchen mein Vetter Christian Lebrecht Berens, damahliger Informator auf dem Amte Winningen, und itziger Prediger zu Gr. Schierstädt, auf mein Anraten zu Papier gebracht. Der Ort, wo es gefunden worden, war ein mittelmäßiger doch ziemlich langer Berg über dem ehmals wüsten nun aber wieder aufgebauten Dorfe Hargistorff, und der Ascherslebischen See, genant der Stein- oder eigentlich Stender-Kloben. Was ein Kloben bedeutet, ist den Ackerleuten bekannt, nemlich ein Stück Feldes, das von andern abgesondert, von der Höhe sich herunter ziehet und in einen stumpffen Winckel endet. Er wurde insgemein der Stein-Klobe benahmet, weil er vordem gantz mit grossen aus der Erde hervorragenden Steinen besetzt gewesen, von denen aber die meisten mit der Zeit ausgerodet und Acker daraus gemacht worden. Ein Theil aber von der Höhe blieb unbestellet liegen, und war voll grosser Steine, die theils neben, theils über einander lagen, und solche Kräntze oder Kreise vorstelleten, als man auf den Heidnischen Grab-Hügeln zu erblicken pfleget, daß also nicht daran zu zweiffeln, daß auch daselbst ein Heidnischer Begräbniß-Platz gewesen, ja, weil der Steine so sehr viele waren, müste nach Arnkiels Urtheil in Cimbr. Begräbn. I. 2 c. 4. §. 5 wolgar ein Treffen daselbst geschehen seyn, welches auch nach Calvörts alt Nieder-Sachsen p. 61. eine alte Tradition von dem Lübbenstein bei Helmstädt vorgiebet. Dieses Ackerfeld gehörte nun zwar nach Aschersleben, weil es aber zu weit von der Stadt entlegen, so war es an das Amt Winningen verpachtet. Da nun die Amts-Knechte sich beschwereten, daß sie durch einige noch in der Erde steckende grosse Steine im pflügen sehr verhindert würden, so ward ihnen erlaubet, sie auszugraben, welches sie den 9. Juli 1737 thaten, erst etliche Steine an der Seite herausbrachten, darauf aber zwischen den Steinen einen Toden Körper nebst einer Urne antraffen. Das Grab gieng von Norden gegen Süde, wie nach Arnnkielen I.I c. 14 §. 2. der Cimbern Gräber zu gehen pflegen, es war mit grossen theils Sand- theils harten Steinen ausgemauert, und sie mit dem festesten Kalge zusammen gefüget. Ein jeder Sand-Stein aber, von den aufliegenden, war also zubereitet, daß ein jedes Glied des Cörpers in einer besonders dazu gemachten Hölung lag. Am Kopffe, an den Seiten, und zu den Füßen, war die Mauer in die Höhe geführet, worauf genugsamm abzunehmen, daß kein Gemeiner daselbst begraben wäre, weil nach Arnkiels Cimbr. Relig. C. 42 allein der Vornehmen Gräber ausgemauret worden. Der Cörper war nicht verbrandt, sondern beerdigt, wie denn die Cimbern, und andere Nordische Völcker, ihre Todten bald zu verbrennen, bald auch nach Arnkieln I. I. c.6 sie zu beerdigen pflegen. Er war aber in keinen höltzern Sarg geleget, sondern in die nach Masse der Glieder eigentlich dazu ausgehauene hole Steine also eingefaßt, daß er noch in völliger Positur zu erkennen war, inmassen die Gebeine nicht auseinander gefallen, sondern noch zusammen gehangen, daß man dessen Statur und Größe daraus abnehmen können. Nach Außage der Knechte (worauf man zwar sich nicht sicher verlassen kann, weil sie sich ohne Zweiffel wenig darum bekümmert haben) ist das Grab ungefähr drey Ellen lang, der Kopff aber und die übrigen Knochen, sind von ungemeiner Dicke und Grösse gewesen, die auch, da man sie angerühret und umgekehret, nicht in Asche und Staub zerfallen, sondern ihre Gestalt und Festigkeit behalten haben, welches auch Arnkiel I. I. c 5 bezeuget, daß man in den alten Heiden-Gräbern öfters unversehrte Todten-Knochen, ja ganze Gerippe gefunden habe. In dem rechten Arme stand die Urne, welche sechs Zoll in der Höhe, im Umkreise aber so wol des Bauches als auch der Mündung achtzehn hielt, und das Ansehen hatte, als wenn sie aus schwartzen steinigten Thon gemacht wäre. Sie hatte keinen runden Fuß, sondern war unten gantz platt und eben wie ein gemeiner Topff, wie die Cimbrischen Urnen nach Arnkielen I. 3 c. 6 § 7 gestaltet sind, doch war sie auswendig voll bunter Striche, als wenn sie aus einem Schieferstein gedrechselt wäre. In ihr soll nichts als Asche gewesen seyn, welche aber die Knechte sogleich ausgeschüttett, eh es auf dem Amte fund geworden, daher man nicht wissen kann, ob nicht noch sonst was darinnen gewesen. Aus allen Umständen erhellet, daß diese Urne derjenigen Personen zugestanden, die der Verstorbene im Leben am liebsten gehabt, und die er, da sie vor ihn gestorben, darum verbrennen lassen, damit er ihre Asche desto bequemer mit sich führen, und endlich mit in sein Grab nehmen könnte. Wie nun hierdurch das Alterthum dieses Heidnischen Grabes zur Gnüge erwiesen wird, so wird solches doch noch mehr durch den merckwürdigen Stein bestätiget, der in ihm gefunden worden, und eine Seiten-Wand, aber viel länger gewesen, doch durch die unverständige Knechte beym herausarbeiten zerbrochen, und der übrige Theil samt andern Steinen wieder hineingeworfen und versenckt worden. Er war von ungemeiner Grösse, einem Kieselsteine gleich, und schlug Feuer, hatte aber eine Schärffe wie ein Sandstein, und ward deswegen von denen, die sich darauf verstunden, vor einen Kalgstein gehalten. In ihm war die Figur, oder das Bild eines liegenden Ochsen nicht ohne Müh tief gnug eingehauen. Der Ochse war also gebildet, daß er, wie die liegende Rinder thun, das rechte Bein von sich wegstreckte, das lincke aber unter sich schlug, und den Kopff linckswärts zur Seite nach dem Leibe zuwendete. Weil aber gedachter massen ein Stück davon abgeschlagen worden, so war der Ochse nicht weiter als bis an die Lenden doch deutlich gnug zu erkennen, wie auch aus beygefügtem Abrisse zu ersehen. Indeß ist es zu bedauren, daß man es nicht eher auf dem Amte erfahren, als bis die Knechte alles wieder, bis auf diesen und andre grosse Steine und die Urne, in das gemachte tieffe Loch versenckt hatten. Wobey zu wissen, daß das Grab-Mahl zwar in dem geflügten Lande aber gleich unter der ungebaueten Ober-Höhe dieses Berges gewesen, auf welcher unter den vielen aneinander handenden und mit grossen Steinen besetzten Grabhügeln ohne Zweiffel noch mehr solcher Heidnischen Denckmahle stecken mögen, wovon aber nun, und von dem sogenanten Bruchberg, in der See, auf welchen ebenfals ein solch Heidnisch Begräbniß gewesen seyn mag, die Steine meist weggebracht, gesprenget, und zur Erbauung des neuen Dorffes angewendet seyn sollen, ohne daß jemand daran gedacht, zu welchen Ende sie dahin gesetzt worden.“ (Abel 1754, ohne Seitenzahlen, Hervorhebungen LI)

Abel beschreibt demnach eine Körperbestattung in einer Steinkammer (soweit aus verschiedenen Kulturen gut bekannt), wobei jeder Körperteil in einer eigens zugerichteten Höhlung gelegen habe. An der rechten Hand fand sich ein mit Asche gefülltes Keramikgefäß („Urne“) als einzige Beigabe, welches Abel ebenfalls in einer detaillierten Zeichnung festhielt. Der bemerkenswerteste Fund aber sei jene Steinplatte mit dem halben Relief eines liegenden Stieres gewesen, welche als Seitenwand der Steinkiste diente. Für Abel war nach Abgleich mit der seinerzeit einschlägigen Literatur klar, dass es sich um ein Begräbnis des bereits von antiken Autoren erwähnten Germanenstammes der Kimbern handeln müsse. Umso passender, da diese Plutarch zufolge auch das Kultbild eines Ochsen mit sich geführt haben sollen.

Trotz der ausführlichen Beschreibung geriet der bemerkenswerten Fund zunächst für mehr als ein Jahrhundert in Vergessenheit. Erst Ende des 19. Jahrhunderts stieß der Pastor und Heimatforscher Heinrich Becker aus dem nahegelegenen Wilsleben erneut auf Abels Bericht und zitierte diesen in mehreren Beiträgen für die Zeitschrift für Ethnologie (1882), die Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde (1886, 592 f) sowie in einem Vortrag für den Harzverein, welcher anschließend in dessen Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde erschien (1887, 245 f). Zwar konnte Becker die Abbildung des Tongefäßes mit anderen ihm bekannten Keramiken vergleichen; über den Fundbericht von 1754 hinaus lagen ihm jedoch auch keine neuen Informationen vor.

Der archäologische Kontext

Aus welcher Zeit und Kultur aber stammt nun das erstaunliche Grab von Königsaue? Nimmt man den bearbeiteten Stein für sich genommen, so würde ihn wahrscheinlich fast jeder heutige Archäologe am ehesten in das Mittelalter (wenn nicht später) datieren. Einen konkreten Anhaltspunkt liefert jedoch das bei dem Skelett gefundene Keramikgefäß.

Nach Beckers Publikationen wurde der Fund erneut längere Zeit kaum beachtet, bis ihm schließlich Walther Schulz 1960 einen Beitrag für die Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte widmete. Darin zitiert er abermals den Fundbericht Abels und referiert die bisherige Publikationsgeschichte, doch geht es ihm vor allem um das in der einschlägigen Literatur bis dahin übersehene Keramikgefäß: Mit den fortgeschrittenen typologischen Kenntnissen seiner Zeit diagnostiziert Schulz dieses anhand von Form und Verzierungen ganz korrekt als Glockenbecher.

Diese Keramikform ist namengebend für die Glockenbecherkultur ‒ eine im Endneolithikum über weite Teile Westeuropas verbreitete Kulturgruppe (lange vor den von Abel vermuteten Kimbern), was in Mitteldeutschland etwa der Zeit von 2500 bis 2050 v. Chr. entspricht (Meller (Hg.) 2011, 43‒52). Das passt zum archäologischen Kontext ‒ Körperbestattungen in Steinkisten mit nicht mehr als einem Becher als Beigabe sind für diese Kultur nicht ungewöhnlich.

Für den bearbeiteten Stein mit dem Stierbild hat diese Zeitstellung jedoch weitreichende Implikationen ‒ gibt es aus der jungsteinzeitlichen Glockenbecherkultur für solche Darstellungen doch ansonsten keinerlei Parallele. Bildliche Darstellungen auf Stelen und den Platten von Megalithgräbern des Neolithikums beschränken sich ansonsten auf abstrakte Muster und stark abstrahierte Darstellungen; realistische Abbildungen von Tieren kommen nicht vor. Theoretisch ist auch denkbar, dass ein Steinkistengrab einer älteren neolithischen Kultur in der Glockenbecherkultur erneut benutzt wurde – auch hierfür gibt es Beispiele. Allerdings sind auch aus keiner anderen neolithischen Kultur in Mitteldeutschland vergleichbare Tierdarstellungen bekannt.

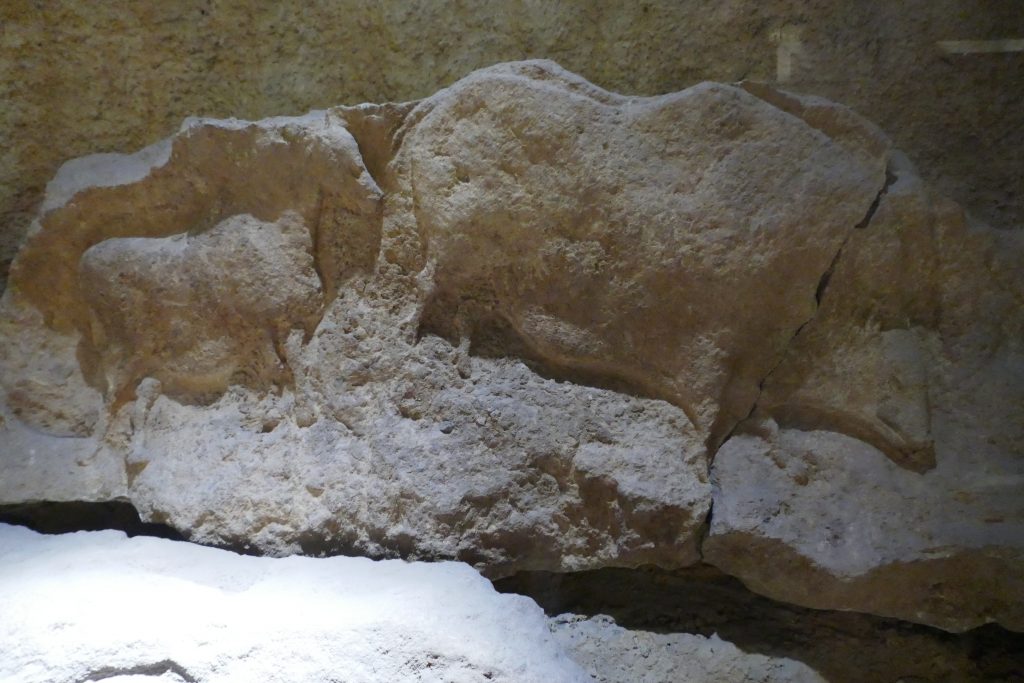

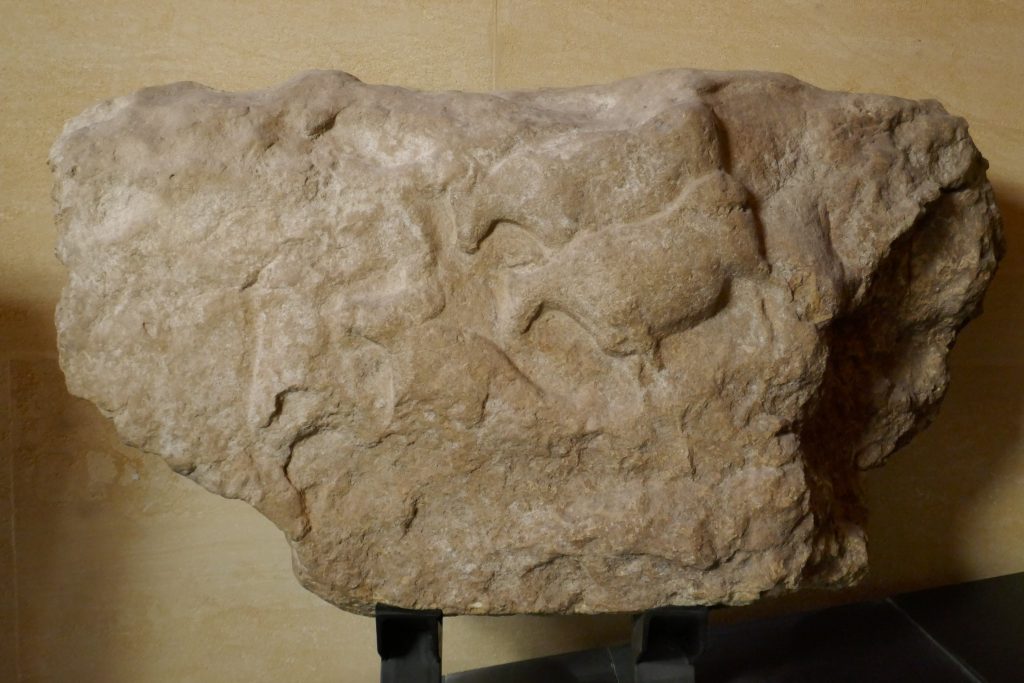

Am ehesten noch erinnert der Stein, wie er in der Umzeichnung dargestellt wird, an Felsreliefs des Jungpaläolithikums aus Frankreich, wie sie von Fundplätzen wie Roc-de-sers, Fourneau-du-diable, Les Jamblancs oder dem berühmten Abri de Cap Blanc bekannt sind. Ist es denkbar, dass ein Relief des Jungpaläolithikums mehr als zehntausend Jahre später von Menschen der Glockenbecherkultur gefunden und sekundär in einem Steinkistengrab verbaut wurde? Ein solches Szenario wäre kaum weniger spektakulär, zumal jungpaläolithische Reliefs dieser Art aus Mitteldeutschland bislang unbekannt sind.

Insgesamt erscheint der Stein von Königsaue als „Out-of-Place-Artefakt“: Eine Entstehung im Mittelalter oder später ist aufgrund des Fundkontexts ausgeschlossen. Für die Glockenbecherkultur und andere neolithische Kulturen der Region wäre er in Stil und Motiv einzigartig; die Wiederverwendung eines paläolithischen Kunstwerks (welche in dieser Form in der Region bislang auch nicht bezeugt sind) wäre zwar nicht ausgeschlossen, aber ein wirklich bemerkenswerter Einzelfall. So oder so, wenn der Stein tatsächlich so aussah, wie ihn die Zeichnung darstellt, dann würde es sich um einen einzigartigen Fund von beträchtlicher wissenschaftlicher Bedeutung handeln. Doch können wir uns dessen sicher sein?

Alles Einbildung?

Widmet Schulz dem Glockenbecher noch ganze Aufmerksamkeit, hält er doch den verzierten Stein für ein Missverständnis, geboren aus Pareidolie und Wunschdenken:

„Ist es nun sicher, daß wir es nach der Abbildung des Gefäßes mit einem Glockenbechergrabe zu tun haben, so gibt doch die Beschreibung der Grabanlage mit den angeblichen Fundbeobachtungen noch manch Fragliches, wobei wir uns wohl mit der Bewertung der Aussagen der Knechte durch Caspar Abel bescheiden müssen: ‚worauf man zwar sich nicht sicher verlassen kann, weil sie sich ohne Zweiffel wenig darum bekümmert haben.‘ Es bleibt daher übrig, daß auf dem Steinkloben bei Königsaue ein Grab der Glockenbecherkultur gefunden wurde, das, von Nord nach Süd gerichtet, mit Verwendung von Steinen aufgebaut war. Es barg ein gut erhaltenes Skelett mit einem verzierten Glockenbecher. Zu den Wandsteinen gehörte ein Quarzitsandstein, der volkstümlich wegen seiner eigenartig wulstigen Bildungen auch Knollenstein genannt wird. Daß er mit Steinmetzbearbeitung versehen sei, beruht auf einem Irrtum von Caspar Abel. Ich erinnere mich aus meiner Museumspraxis, daß ein gebildeter Herr in einem Lager solcher Steine ein zerschlagenes slawisches Götzenbild, dazu die Trümmer christlicher Heiligenstatuen zu erkennen glaubte, und diese Deutung in einer Tageszeitung bekanntgab. Hier war der Gedanke sichtlich von der Überzeugung beherrscht, ein heidnisches, dann christianisiertes Heiligtum entdeckt zu haben. Caspar Abel stand unter der Idee, daß das von ihm beschriebene Grab ‚Grabmahl eines Cimbrischen Königs oder Fürsten‘ gewesen sei. Ihm war das Buch von Tr. Arnkiel, Cimbrische Heyden-Begräbnisse, Hamburg 1702, bekannt, denn er flicht in seine Ausführungen wiederholt Hinweise auf dieses Werk ein (es sind die von mir der Kürzung wegen fortgelassenen Textteile). Das Ergebnis ist S. 612, daß die Kimbern auf ihrem Wege nach Böhmen hier ein Standlager aufgeschlagen hatten, wo es zu einer Schlacht, wohl der historisch überlieferten zwischen Kimbern und Bojern, gekommen sei. Da ihm die Angabe bei Plutarch 23, bekannt war, daß die Kimbern einen ehernen Stier verehrten, hat er in natürliche Wulstbildungen des Gesteins das Bild eines „Ochsen“ hineingesehen („der Cimbern, deren Götze oder Wapen ein Ochse gewesen“) und das angebliche Bildwerk auf der Zeichnung gewiß in seinem Sinne etwas stark verdeutlicht. Die archäologische Forschung sei aber Caspar Abel dankbar, daß er uns die gleichfalls wohl von ihm gezeichnete Abbildung eines verzierten Glockenbechers, vielleicht mit kleinen Fehlern in der Gestalt des Gefäßes, doch für die Wissenschaft heute noch brauchbar, überliefert hat.“ (Schulz 1960, 133)

Das vermeintliche Stierbildnis nur eine Täuschung? Durchaus möglich, doch letztendlich bleibt auch das nur eine Vermutung ‒ schließlich lagen Schulz ebenfalls nur die zweihundert Jahre alten Beschreibungen und die Zeichnung von Abel vor.

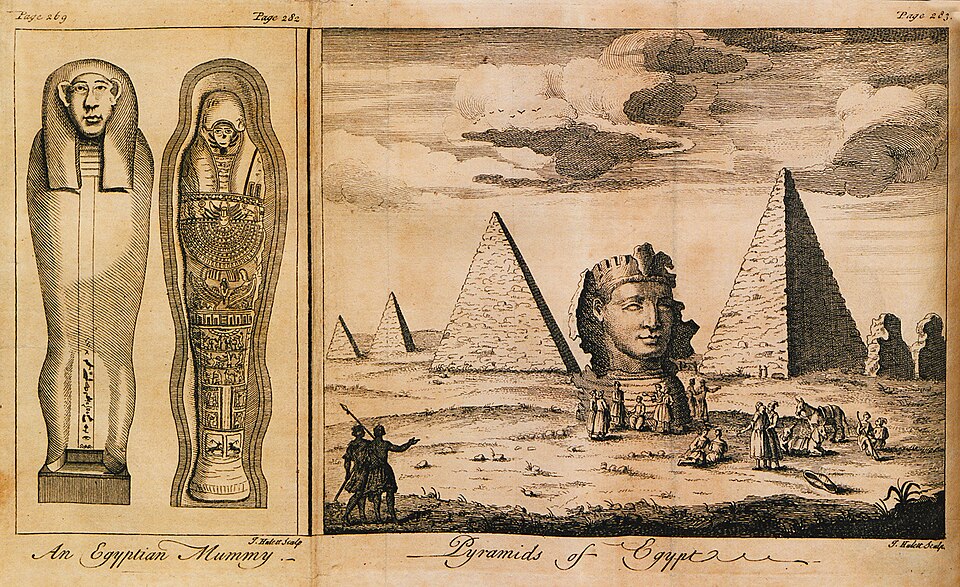

Doch unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um ein komplettes Naturprodukt oder ein wie auch immer geartetes menschliches Artefakt handelte: Es kann durchaus sein, dass Abel das Objekt in seiner Zeichnung idealisiert darstellte, sodass es „klassischer“ wirkte als im Original. Für das 18. Jahrhundert wäre dies nicht ohne Parallele – man betrachte nur zeitgenössische Abbildungen ägyptischer Monumente, welche ebenfalls sichtbar von ihrem Vorbild abweichen und oft mit deutlich „antikisierenden“ Gesichtern gezeichnet wurden (Abb. 6). Dass der reale Gegenstand also tatsächlich so aussah wie die publizierte Zeichnung, können wir nicht mit Sicherheit wissen.

Ob es sich bei dem Stier wirklich um ein menschengemachtes Relief oder vielmehr eine bloße Sinnentäuschung handelte, lässt sich letztlich nur am Objekt selbst überprüfen. Doch wo befindet sich dieses nun?

Was wurde aus dem Stein?

Abel (1754, 612) schließt seinen Fundbericht mit einer Aussage über das weitere Schicksal des Steins, „welchen ich selbst auf dem Amte Winningen in Augenschein genommen, von dannen er nach Hötensleben der damals daselbst wohnenden verwittweten Land-Gräfin von Hessen-Homburg zugeschickt worden.“

Das ist die letzte Information, die wir über den Verbleib des rätselhaften Objekts besitzen. Christine Charlotte zu Solms-Braunfels (1690‒1751) war die Witwe des jung verstorbenen Prinzen Kasimir Wilhelm von Hessen-Homburg (1690–1726). Diesem war 1718 per Los das Gut Hötensleben zugefallen, wo er hinter der verfallenen Burg und dem bis heute bestehenden Amtshaus ein kleines Barockschloss als standesgemäßen Wohnsitz errichten ließ. Dieses „Schloss Hötensleben“, wo die verwitwete Gräfin noch bis 1746 residierte, wurde bereits 1836 wegen Baufälligkeit wieder abgerissen; mittlerweile zeugt nur noch ein baufälliges Torhaus von dem einstigen Fürstensitz (Schwulera 2013). Heute ist Hötensleben vor allem für den Grenzposten aus DDR-Zeiten bekannt; die ehemalige innerdeutsche Grenze verlief unmittelbar nördlich des Dorfes.

In den 1880er Jahren, als sich Pastor Becker für den Stein von Königsaue zu interessieren beginnt, ist dieser schon lange verschollen, was der Heimatforscher (1887, 246) hörbar bedauert:

„Wie wichtig würde dieser Stein sein für die Kunstgeschichte, wenn er noch aufzufinden wäre! Es wäre sicher das älteste Tierbild auf deutschem Boden entstanden.“

In einer Fußnote fügt er lakonisch hinzu:

„Die Herren Kämmerer Schönert in Schöningen, Landesökonomierat Dr. Weidenhammer und Geheimrat Dr. Becker in Darmstadt haben sich um den Verbleib der Sachen bemüht, ersterer in Hötensleben, letzterer in Darmstadt, leider vergebens.“

Bereits im 19. Jahrhundert nicht mehr auffindbar, bleibt das Schicksal des Steins von Königsaue bis heute ungeklärt. Könnte die Stücke bis heute unerkannt in der Sammlung eines Schlosses oder Museums vorhanden sein? Ob das Haus Hessen-Homburg überhaupt eine Altertümersammlung bzw. ein Naturalienkabinett unterhielt und wenn ja, wohin die Objekte beim Aussterben der Linie 1866 oder zu einem anderen Zeitpunkt gelangten, konnte ich auch auf Nachfrage bei verschiedenen Institutionen nicht in Erfahrung bringen: Weder beim Arbeitskreis Heimatgeschichte Hötensleben noch der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (inkl. dem Schloss Bad Homburg), der Kulturstiftung des Hauses Hessen oder dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt sind die Objekte oder eine entsprechende Sammlung bekannt.

Wurden sie also in den Wirren der letzten zweieinhalb Jahrhunderte unwiederbringlich zerstört, Opfer von Krieg oder Baumaßnahmen? Oder wartet der Stein von Königsaue noch immer irgendwo auf seine Wiederentdeckung – vergessen in einem Keller, verbaut in einer Mauer, eingewachsen in einem Landschaftsgarten? Noch ist die Hoffnung nicht ganz verloren, dass das bemerkenswerte Objekt dereinst wieder auftauchen und das Rätsel um das angebliche Stierrelief aufklären könnte.

(Fotos: Olaf Meister 1/2, CC BY-SA 4.0).

Literatur

Abel, C. 1754: Caspar Abels Stiffts- Stadt- und Land-Chronick, Des jetzigen Fürstenthums Halberstadt. Christoph Gottfried Cörner, Bernburg.

Becker, H. 1882: Ausgrabung auf dem Stenderkloben. Zeitschrift für Ethnologie 18, Sitzung der BGAEU vom 20. Mai 1882, 316‒318.

Becker, H. 1886: Über einige vorgeschichtliche Funde von der Osthälfte „der Gatersleber See“. Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde 4, 585‒613.

Becker, H. 1887: Über einige vorgeschichtliche Funde von der Osthälfte der Aschersleber See. Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde 20, 240‒255.

Meller, H. (Hg.) 2011: Bronzerausch. Spätneolithikum und Frühbronzezeit. Begleithefte zur Dauerausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle 4. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale), Halle (Saale).

Schulz, W. 1960: Ein Glockenbecherfund aus dem Jahre 1737 bei Königsaue. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 44, 130‒134.

Schwulera, G. 2013: Das landgräfliche Schloss zu Hötensleben. Hötenslebener Dorfgeschichten 1/2013, 5‒8.