Kuriose Orte und historische Rätsel im Saarland

Das Saarland, das kleinste Flächenland der Bundesrepublik, weist eine ganz hohe Dichte an archäologischen wie historischen Rätseln auf – hier fand man einen der gallo-römischen Dodekaeder, deren Bedeutung bis heute ungeklärt ist, hier erstrecken sich die von Menschenhand in den anstehenden Fels gegrabenen Homburger Schlossberghöhlen neun Stockwerke tief in den Untergrund. Und alternative Archäologen haben noch mehr vorgebliche Rätsel entdeckt, als ob die vorhandenen nicht genügten – denn hier steht unter anderem auch der größte und höchste Menhir Deutschlands, der Gollenstein bei Blieskastel.

Umstrittene archäologische Thesen

Umstrittene Megalithbauten

Megalithen stöberten Hobbyarchäologen der Nazi-Zeit gerne auf, die überall nach germanischen Sternwarten fahndeten. Natürlich muss jeder diese Funde individuell beurteilt werden. Der folgende Steinkreis hat es in keine Bodendenkmalsliste geschafft und darf daher zumindest als in Fachkreisen umstritten gelten.

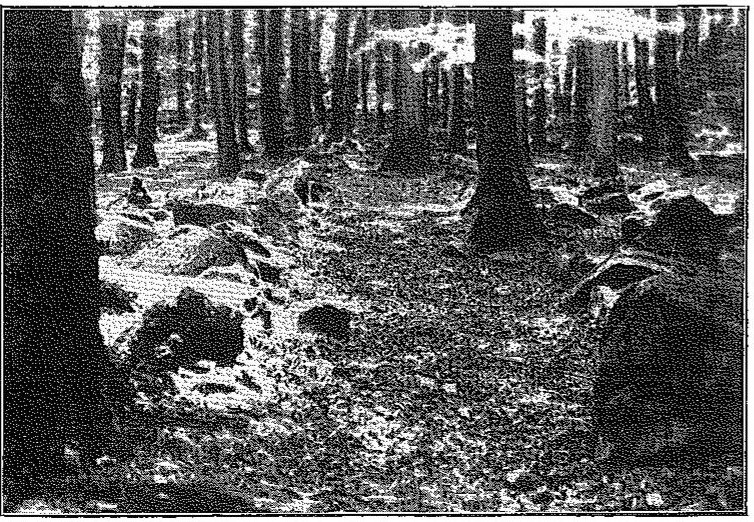

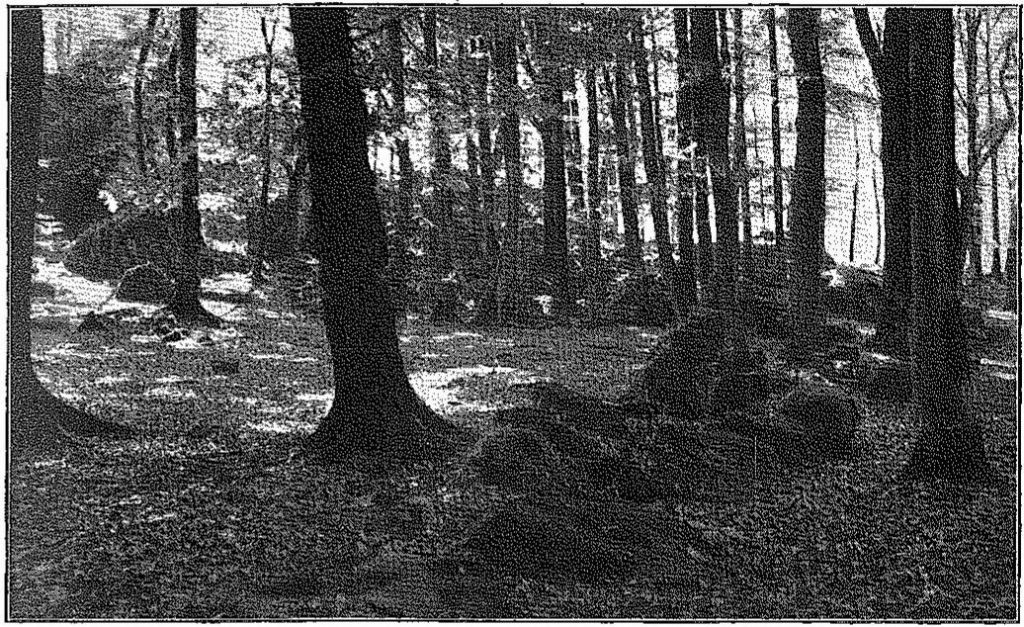

Der Steinkreis mit Steinreihen liegt nahe bei Keßlingen, einem Ortsteil der Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern, und wurde 1935 von Hans Pinter entdeckt und in „Germanien“ beschrieben – eine Entdeckung, die fast ein Dutzend der nationalsozialistischen Archäologiezeitschriften aufgriffen. Die „jahrtausendealte[n], steinerne[n] Dokumente eines geschichtslosen Zeitalters“ befänden sich im Schwarzbruch an Grenze von Deutschland und Frankreich.

Das Denkmal liege in der Flur „Bei den alten Eichen“. „Von drei Seiten langsam gegen das Ziel aufsteigend führen Steinreihen, aus schweren Quarzitblöcken, zu einem Steinring, […] einer Kult- und Opferstätte mit Opfer- und Blutstein. In ihren Anfängen verlieren sich die aufrecht stehenden Steinblöcke der Steinreihen an abgelegenen Stellen des Waldes oder bilden dort kleine Steinringe.“ Gut erhalten seien die Reihen von Nordwest nach Südost „Sie beginnen am Rande des Waldes in einem kleinen Steinkreis von 4 bis 5 Meter Durchmesser.“ Weitere Reihen verlaufen von Ost und West und enden ebenfalls an dem Steinring in der Mitte.

Dieser Steinring, der das Allerheiligste bilde, „hat einen Durchmesser von etwa 20 Schritten. Er wird an der höchsten Stelle abgeschlossen von einem Felsblock, der als der eigentliche Opferstein anzusprechen ist.“ Vor ihm steht der Blutstein und hinter dem Opferplatz ragt der Schröckelsfels steil auf.

Zwar hatte Pinter keinen einzigen vorgeschichtlichen Fund in dem Steingeröll gemacht, es hatten auch noch keine Grabungen stattgefunden, er war sich aber sicher, dass der Steinkreis aus der Bronzezeit stammte. Potenziellen Kritikern nahm er gleich den Wind aus den Segeln: Die Anlage sei von Waldarbeitern gestört worden, man dürfe nichts mehr erwarten. Man könnte einwenden, dass sich Flurnamen bei megalithischen Bauten oft auf die urzeitlichen Reste beziehen, nicht aber auf Bäume, aber das wird Pinter wie seine Leser nicht angefochten haben. „Germanien“, die Zeitschrift aller Freunde germanischer Vorgeschichte, wurde von der pseudowissenschaftlichen Stiftung Ahnenerbe herausgegeben. Das populäre Monatsheft wollte die Grundlagen der Nazi-Rassenpolitik und die Liebe zur germanischen Kultur fördern.[1]

Hans Pinter war nicht der erste. Denn Hobbyforscher entdecken immer wieder megalithische Denkmäler, also steinzeitliche Großbauten, oft auch dort, wo keine zu finden sind, beispielsweise in einem eindeutig keltischen Ringwall. Einen Dolmen, ein Großsteingrab also, will der französische Altertumsforscher Em. d’Huart 1837 beim Hunnenring nahe Otzenhausen gefunden haben (vielleicht auch um die Region für Gallien zu beanspruchen?). Er leitete den Namen Dolberg, über den sich der Ringwall zieht, von Dolmen ab, und spürte das Grab „zwischen der ersten und zweiten Steinmauer“ auf.

„Herr Graf v. Villers zu Burgesch habe dieses Dolmen noch im J. 1812 gesehen und gezeichnet. Es sei 5 Metres (über 15 Fuß) hoch und eben so breit gewesen. Herr d’Huart schließt hieraus, daß sich auf dem Dolberge ein Mallus [eine Gerichtsstätte] befunden habe, wo die Druiden Gericht gehalten und ihre religiösen Zeremonien vorgenommen hätten.“[2]

Auch von diesem Großsteingrab weiß die moderne Archäologie, ebenso wie beim „Steinkreis“ von Keßlingen, nichts mehr.

Rätsel der Steinzeit

Neben angeblichen und echten, nicht immer zur Gänze verstandenen Kultstätten wurden im Saarland immer wieder Funde gemacht, die schwer einzuordnen waren.

Was soll man von den geheimnisvollen Steinzeitäxten halten, die Philipp Schmitt 1830 nach Funden bei Saarlouis beschreibt? Er gibt keine Abbildung, so dass man sich schwertut, das Ganze nach moderner archäologischer Nomenklatur zu bestimmen. Diese „Donneräxte“, Schmitt fand 15 im Kreise, „sind ziemlich flach, und bilden fast gleichschenkelige Dreiecke, deren kürzere Seite geschärft ist; die Spitze ist meistens abgebrochen. Die Schärfungsflächen sind immer krumm, die Schärfe selbst bildet eine Kreislinie, die aber oben allzeit mehr gekrümmt ist. Die Seitenkanten sind abgerundet, die eine der breiten Seitenflächen ist viel mehr gewölbt als die andere. Keiner dieser Steine ist durchbohrt.“ Sie waren zum größten Teil aus Serpentin gefertigt, aber auch aus Feuerstein und Granit.

„Das Volk glaubt bei uns, daß diese Steine mit dem Blitze fallen, und das Einschlagen des Blitzes verhindern, heilt auch Beulen an den Eutern der Kühe damit. Es kam vor, daß bei Theilung einer Erbschaft auch ein solcher Stein in 3 Theile getheilt wurde. Plinius […] sagt von ihm: Der Donnerstein (brontia) ist dem Kopf einer Schildkröte ähnlich; er fällt, wie man glaubt, mit dem Donner, und löscht das Feuer, welches durch Blitzschlag entstand.“

Unabhängig von diesem Aberglauben findet Schmitt ausreichend Grund, sich über die Äxte zu wundern. Beile oder Äxte im engeren Sinne können sie nicht gewesen sein. Er argumentiert schließlich, es habe sich um in der Hand gehaltene Werkzeuge zur Fellbearbeitung gehandelt:

„Diese Instrumente waren keine Streitäxte, wenn man auch anderswo ähnlichen Steinen begegnet, die ein Loch haben. Man hätte die unserigen dazu in dem Spalte eines Stockes befestigen müssen, der 2–3 Zoll dick gewesen wäre, wie sich bekanntlich die Wilden noch ihre Aexte machen; aber was wäre ein Stock mit den Steinen Nr. 5 und 7 für eine Waffe gewesen? Der Stein Nr. 1 war viel zu dick, um so eingeklemmt zu werden. Leute, welche harte Steine so fleißig bearbeiteten, würden, da bei jeder Einklemmung ebene Flächen dienlicher sind und Stützpunkte nothwendig, nicht alles so sorgfältig ausgerundet haben. Die Werkzeuge sind merkwürdig zweckmäßig eingerichtet, um sie in der Hand zu führen und mit ihnen ein Thier abzuziehen oder zu zerlegen. Die Schneide ist nämlich nicht gerade, sondern krumm, auch nicht gleichmäßig krumm, sondern oben mehr gebogen; die Schärfungsflächen sind nicht eben, sondern gewölbt, weil so stärker; der ganze Stein ist dreieckig, weil er sich so besser fassen läßt; bei dem dicken Steine, der mehr zum Hauen diente, ist die Seite, welche in die Fläche der Hand zu liegen kam, flach, die andere, um welche sich die Finger schlangen, abgerundet und in der Mitte viel höher gewölbt. Die Schärfe schnitt völlig genug, um eine gespannte Kuhhaut durchzuschneiden, die Spitze diente beim Abdecken. So entsprach das Werkzeug als Messer oder als Handbeil den frühesten und vorzüglichsten Bedürfnissen der Menschheit.“

1830 war das Wissen um die Vorgeschichte in Deutschland noch sehr rudimentär. Man kannte Urmenschen, Kelten, Germanen und Römer.

„Welcher Zeit gehören diese Werkzeuge an, welchem Volke? Weil sie durch ganz Europa verbreitet sind, ist es gewiß, daß nicht etwa römische Priester sie mit ihrem Opferdienste herbrachten, oder auf irgend eine Weise die Römer. […] Es ist bekannt, daß die Menschen zuerst steinerne Werkzeuge hatten, dann kupferne und zuletzt solche von Eisen. Nach diesen Geräthen ordnet man auch die alten Gräber. In Deutschland war das Eisen noch zu Tacitus Zeiten seltener.“

Die merkwürdigen Steilbeile, so Schmitt, stammten vermutlich aus der Zeit vor den Römern.[3]

Unbekannte Funktion – das Klangblech von Wallerfangen, Depot I

Das bekannteste mysteriöse Artefakt der Vorgeschichte des Saarlands ist ohne Zweifel der Dodekaeder von Schwarzenacker. Er ist allerdings nicht der einzige Fund, von dem man zwar weiß, wann er angefertigt wurde, über dessen Funktion aber nur gerätselt werden kann. Ein weiterer ist das – Achtung Zungenbrecher! – Tintinnabulum von Wallerfangen.

Im Saarland wurden immer wieder vorgeschichtliche Horte entdeckt. Das sind große Mengen Metall oder Schmuck, die gemeinsam in der Erde vergraben wurden. Warum das geschah, ist nicht geklärt, man kann an viele mögliche Motive denken: Der wertvolle Besitz sollte vor Feinden versteckt werden, wurde den Göttern geopfert, wurde übernatürlichen Kräften geweiht oder ein Händler legte ein Zwischenlager an, zu dem er immer wieder zurückkehrte. An der mittleren Saar wurden solche Horte oder Depotfunde in den 1840er Jahren auf dem Hansenberg bei St. Barbara entdeckt (er bestand aus 30 Hohl- und Lappenäxten und einer größeren Axt), 1848 und 1849 gab es unweit derselben Stelle einen weiteren Hort mit Äxten, und um 1850 bei Mettlach-Tünsdorf (Bronzeäxte und -beile). Die Funde enthalten oft Material, das vor Ort nicht vorkommt: „Das setzt einen Handel zwischen Erzeugungs- und Verbrauchsländern voraus.“[4]

Im Herbst 1850 stieß der Bauer Anton Boos bei der Kartoffelernte auf einen solchen Hort (später Depot I von Wallerfangen genannt), der bereits ein Jahr später von Victor Simon aus Metz veröffentlicht wurde. 1868 kam der Fund durch Versteigerung ins Musée d’Archéologie Nationale in Saint-Germain-en-Laye, Paris. Das Depot umfasst schier unglaubliche 63 Stücke, unter anderem ein Schwert, vier unterschiedliche Beile und eine Gussform für Beile, 14 Ringe, Trensen und Knebel, Spiralen und Ösen. Heute datieren Archäologen den Fund auf die späte Bronzezeit oder jüngere Urnenfelderkultur, also in die Zeit um 850 v. Chr.

Die Kleinteile (Öse, Stäbe und Scheiben) stellten sich als Bestandteile eines Tintinnabulum heraus. Auf Deutsch heißt das Schelle oder Klangblech, aber diese Klangbleche sind keine Musikinstrumente. Bisher hat man rund zwanzig Exemplare ausgegraben, konzentriert im lothringischen Raum und aus der Zeit um 1000 bis 500 v. Chr.

Man kann sich ein solches Klangblech wie einen großen, klimpernden Ohrring vorstellen oder einen Traumfänger aus Bronze. „Der Grundaufbau der Tintinnabula ist erstaunlich gleich“, schreibt Wikipedia, „sie bestehen immer aus einer großen, vom Mittelpunkt aus kreisrund durchbrochenen Scheibe, einem Radialstab mit einer äußeren (meist größeren) und einer inneren Öse, an welcher die beiden kleineren Scheiben aufgehängt sind. Die kleinen Scheiben sind meist sozusagen eine Art Reduktion/Miniatur der großen Scheibe.“

Ein solches Gehänge aus vielen Metallteilen müsste natürlich klimpern wie ein Windspiel, doch mittels nachgebildeter Exemplare fanden die Forscher heraus, „dass das zusammengesetzte Objekt (bei vertikaler Aufhängung) nicht wirklich klingen kann, da die Scheiben sich eigentlich nur behindern und den Schall gegenseitig absorbieren. Der Klang ist eher ein blechernes Scheppern.“ Deshalb ist und bleibt die „genaue Funktion dieser Objekte […] ungeklärt“.[5] Allerdings stehen die Größenverhältnisse der Teile im Verhältnis 2:1 und damit im Prinzip der Oktave – und es gibt durchaus andere Meinungen. „Die Töne vermischen sich zu einem wohl etwas scheppernden, doch höchst imposanten Läuten“, schreibt etwa Stefan Michelbacher aus Wallerfangen, der das Klangblech rekonstruiert hat.[6]

Dieses Blech aus dem Depot I ist 33,8 cm hoch und 28,5 cm breit, die beiden kleinen „Klapperbleche“ messen je rund 13 cm Höhe und 8,5 cm Breite. In dem nahegelegenen Depotfund IV (1873 entdeckt) fand sich ein weiteres Tintinnabulum, dessen Ringscheibe auf beiden Seiten mit vier mal zwei Rillen verziert war. Es war etwas kleiner, nur 27,2 cm hoch und rund 21 cm breit, dafür waren die Klapperbleche mit rund 14 cm Höhe und 11 cm Breite größer. Ein drittes Klangblech wurde in Reinheim ausgegraben, „mit zehn Rillen auf der Vorder- und Rückseite und einer kreisförmigen Aussparung am unteren Rand der Ringscheibe“. Dieses Exemplar war 27,6 cm hoch und 21,5 cm breit. Mit ihm lagen zwei Rasiermesseranhänger, Armringe und ein Tüllenmeißel in der Erde.[7]

Die Archäologen vermuten mehrere sich gegenseitig ausschließende mögliche Zwecke der Klangbleche: Es könnte sich um Schmuck für Wagen oder Pferde handeln (sie kommen oft im Verbund mit Pferdebedarf vor), es könnte sich um – in der Bronzezeit nicht unübliche – Symbole für die Sonne handeln, oder man spricht vage von einer „Nutzung als Kultgerät“.[8] Ein zusätzliches Rätsel besteht darin, dass die Metallteile aus dem Depot I von Wallerfangen Anzeichen dafür zeigen, dass sie lange im Wasser lagen und dann wieder daraus geborgen wurden. Warum?

Von den Ringwällen und ihren Mysterien

„Ringwälle“ kommen in zwei Bauarten vor: als echte Ringwälle, die eine Bergkuppe umschließen, oder als sogenannter Abschnittswall, einem geradlinigen, manchmal leicht gebogenem Wall-und-Graben-System, das einen Bergsporn abschneidet und damit sichert. Dazu kommen drei hauptsächliche Arten der Nutzung: frühkeltische Fürstensitze aus der Hallstatt-Zeit (600 bis 450 v. Chr.), Oppida, stadtähnliche Anlagen der späteren Latènezeit ab 150 v. Chr., sowie unbesiedelte Fliehburgen aus frühkeltischer bis spätrömischer und mittelalterlicher Zeit. Dass diese Nutzungsarten nicht immer klar unterscheidbar sind, vor allem, wenn die Ringwälle und Abschnittswälle heute zum größten Teil nur noch aus Trümmerbergen bestehen, liegt auf der Hand. So bieten die erkannten vorgeschichtlichen Wallanlagen im Saarland selbst dem Experten noch zahlreiche Rätsel.

Dazu gehört ihr Alter. Denn die einfachen Ringwälle wurden aus Stein und Erde angehäuft, man sieht ihnen nicht an, wer sie erbaut hat. Die jüngeren keltischen Anlagen, die Stadtmauern der Oppida, wurden als komplexe Konstruktionen aus Holzgerüst, Steinpackung und Schaufassade errichtet, doch ist das Holz verrottet und die teils meterhohen Mauern sind in sich zusammengebrochen. Ohne Ausgrabung kann man nicht sagen, welches Bauprinzip einer bestimmten Anlage zugrunde lag. Und ausgegraben wurden die wenigsten der Wälle, von der Erforschung der Innenfläche ganz zu schweigen. Hier liegt das Rätsel also darin begründet, dass bisher so wenig geforscht wurde.

Zuweilen haben die alten Erbauer keinen Ring um einen Berggipfel gezogen, sondern einen Bergsporn durch eine Wallanlage abgetrennt – die Verteidigung der anderen Seiten besorgten die steilen Abhänge. Ein solcher Abschnittswall ist das Oppidum von Kastel-Staadt.[9]

Ansonsten sind im Saarland viele Formen von Wällen vertreten: Das größte Oppidum der Treverer, der Kelten, die hier zur Zeit des Eindringens der Römer lebten, ist der gewaltige und unbedingt sehenswerte Hunnenring bei Otzenhausen,[10] ein spätrömischer Wall aus dem 3. bis 4. Jahrh. n. Chr., wohl eine Fluchtburg, liegt auf dem Maykesselkopf bei Neunkirchen-Wellesweiler,[11] selbst das älteste, also allererste Römerlager in ganz Deutschland, wurde in der Region entdeckt, das Römerlager am Grafenwald bei Hermeskeil, das 53 n. Chr. angelegt wurde.[12]

Besonders alt ist der Wall auf dem Königsberg bei Gisingen, er stammt aus dem 9. Jahrh. v. Chr., einzelne Funde gehen bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück – die Anlage stammt aus der Bronzezeit und stellt somit eine der ältesten Burgen Mitteleuropas dar.[13]

Ähnlich alt sind die Fortifikationen auf dem Großer Stiefel bei St. Ingbert: Auch hier stammen die ersten Funde aus dem 12. Jahrhundert v. Chr., die Wälle wurden bis ins Mittelalter genutzt![14]

Auf dem Limberg bei Wallerfangen reichen die Anfänge des dort betriebenen Bergbaus bis in die Urnenfeldzeit zurück, also in die Bronzezeit um 1000 v. Chr., die Wallanlagen stammen aber aus der ersten keltischen Epoche, der Hallstattzeit. Insgesamt drei große Wallanlagen errichteten die Kelten, und Archäologen fanden aus dieser Zeit die Überreste eines Huhns – es ist das älteste bekannte Haushuhn aus Deutschland.[15]

Aus der Hallstattzeit stammt auch ein Wall auf dem Sonnenberg bei Saarbrücken, den Forscher als Fürstensitz ansehen, also als Burg. Er wurde von 760 bis 480 v. Chr. bewohnt.[16]

Fast ebenso alt ist der Elsenfels bei Nohfelden aus dem 6. Jahrh. v. Chr.[17]

Die Entstehungszeit der Wallanlagen ist oft rätselhaft. Keltisch oder spätrömisch ist der Wall auf dem Weiselberg bei Oberkirchen im Kreis St. Wendel,[18] keltisch, römisch oder mittelalterlich die Altburg bei Freudenburg.[19]

Die Wälle und Gräben auf dem Spiemomt bei St. Wendel sind entweder keltisch, römisch oder mittelalterlich. „Aktuelle Deutungs- und Datierungsversuche reichen von einer bronzezeitlichen Fliehburg über eine keltische Landwehr der Latènezeit bis hin zu einer Entstehung der ‚Heidenmauer‘ im frühen Mittelalter des 7. Jh.“, meint dazu Uwe Anhäuser.[20]

Manche der sehr frühen Datierungen waren die Folge von Zufallsfunden, und niemand weiß zu sagen, was wir alles entdecken könnten, wenn Wissenschaftler die Innenflächen der Forts und Städte systematisch untersuchten. Das allerdings würde – nicht nur in Zeiten knapper kommunaler Kassen – Unsummen verschlingen.

Einige Geheimnisse kann man sich jetzt schon betrachten. So finden sich in der Saarschleife bei Mettlach innerhalb des Ringwalls zwei Wälle mit ungeklärter Funktion.[21] Nahe am Ringwall auf dem Schaumberg von Tholey steht ein Menhir, der Klapperstorchstein. Er kann kaum aus derselben Zeit stammen, denn Hinkelsteine sind oft mehr als 1000 Jahre älter als die Ringwälle. Vielleicht besteht also kein Zusammenhang – aber wer weiß?[22]

Der Wall auf dem Berg bei Schmelz-Limbach war erst ein keltisches Oppidum, dann eine spätrömische Fliehburg. Das findet man öfter. Allerdings: Es fehlt Wasser auf dem Berg – wieso suchte man dann dort Zuflucht? Und in der römischen Anlage sind römische Grabmäler mit verbaut, und doch haben die Archäologen bisher keine römische Siedlung in der Nähe aufspüren können. Wo lag sie, und falls die Denkmäler aus der weiteren Entfernung herbeigeschleppt wurden – wozu machte man sich die Mühe?[23]

Einige der keltischen Oppida weisen eine Besonderheit auf – es sind sogenannte Schlackenwälle. Manche der Mauern sind geschmolzen und dann zu einer Art trübem Glas erstarrt, dazu muss eine immense Hitze geherrscht haben. Mehrere Wälle entlang der Nahe, Teile des Donnersbergs in der Nordpfalz, aber auch der Wall auf dem Spiemomt bei St. Wendel haben solche verglasten Wallabschnitte. Man findet sie übrigens im gesamten von Kelten besiedelten Gebiet, von Schottland im Norden bis Böhmen im Osten. Wenn man von Erklärungen wie den Düsen von Raumschiffen in grauer Vorzeit absieht, gibt es hauptsächlich zwei Deutungsansätze. Die einen Forscher gehen davon aus, dass das Holzgerüst, das die großen Mauern stützte, durch Kriegshandlungen oder Blitzschlag Feuer fing und die Steine zusammenbuk, die anderen, dass diese Wälle an den Industrie- und Schmiedevierteln der Oppida entlangliefen und aufgrund der bei der Eisenverhüttung entstehenden Temperaturen schmolzen.[24]

Viele Wanderer gehen heute achtlos an diesen uralten Zeugen unserer Vergangenheit vorbei. Mag man auch genauer hinsehen müssen, so lohnt sich das. Und noch etwas macht die Ringwälle bemerkenswert – es spukt oft an ihnen.

Auf dem Schlossberg und dem Hoerskopf bei Nohfelden finden sich Wälle; der des Schlossbergs ist das „rätselhafteste dieser Bodendenkmäler“ zwischen Nahe und Saar. In ihm kann man ein römisch-keltisches Quellheiligtum entdecken – und zuweilen das geisterhafte „Getrampel von Rossen“ hören.[25]

Bei der Fliehburg auf dem Momberg bei Oberthal-Gronig, die aus dem 4. Jahrh. v. Chr. stammt, geht der wilder Jäger um, er schreitet Wanderern als Lichtlein voraus,[26] und auch in der keltischen oder spätrömischen Anlage auf dem Weiselberg bei Oberkirchen spukt er und zieht feurig um den Berg.[27]

Selbst die Römer haben Geheimnisse

Archäologieinteressierte aus dem ganzen Bundesgebiet kennen die römische Villa Nennig und ihre grandiosen Mosaiken. Kaum jemand erinnert sich noch daran, dass die Villa im Zentrum eines der aufsehenerregendsten Fälschungsskandale stand.

Entdeckt wurde das Mosaik 1852, als ein Bauer eine Grube aushob. Er verständigte die preußischen Behörden, die die Reste schützen. 1866 begannen die Ausgrabungen durch den 29-jährigen Georg Schaeffer, einen mit der Trierer „Gesellschaft für nützliche Forschungen“ assoziierten Bildhauer, der das Projekt leitete. Schnell stellte sich heraus, dass das Landgut eines der prächtigsten und am reichsten ausgestatteten der ganzen Region war – und das, obwohl um die alte Kaiserstadt wahrlich kein Mangel an römischen Altertümern herrscht.

Wer war der Erbauer der Nenniger Villa, wer hatte dort gewohnt? Vielleicht gar ein Kaiser?

Was zunächst zaghaft gefragt wurde, verwandelte sich im September 1866 in Gewissheit. Schaeffer gab bekannt, er habe vier Steintafeln mit Inschriften entdeckt. Die verrieten ihm, dass Kaiser Trajan (bekannt von der Trajanssäule in Rom) die Villa hatte errichten lassen, um sie dann Secundinus Securus zu schenken, dem die berühmte Grabsäule in Igel bei Trier gewidmet ist (und auf der Seeungeheuer dargestellt sind).

So viel antike Geschichte und aktenkundige Namen an einem Ort! Kaiser Trajan, das verrieten die Inschriften weiter, hatte auch das Amphitheater in Trier bauen und Secundinus Securus dort die ersten Tierhetzen stattfinden lassen.

Doch das war nicht Schaeffers letzte sensationelle Entdeckung: Er grub auch sechs römische Fresken aus, „Blüten der römischen Malkunst“, wie er sie nannte, die Trajan im Trierer Amphitheater zeigten.

Das war manchem Fachmann dann doch zu viel. Der Bonner Römerexperte Ernst Aus’m Weerth untersuchte und analysierte, dann stellte er fest, dass Fresken und Schrifttafeln gefälscht waren. Schließlich hatten die Arbeiter, die die Ausgrabung vornahmen, keine Bilder an den Wänden gefunden – erst Schaeffer war dieses Glück einige Tage später (und mit Farbklecksen am Kittel) hold. Eine „in heiterer Parodie zu den Füßen Trajans schwimmende Ente“ nannte Aus’m Weerth die Funde.

Man hätte der ganzen Fälscherei übrigens viel schneller auf die Spur kommen können: Der von Zeitzeugen als überaus selbstherrlich geschilderte Ausgräber hatte den Brief mit seinem Bericht über die Entdeckung schon einen Tag vor der tatsächlichen „Entdeckung“ verschickt![28]

Auch Archäologen können flunkern!

Felsbilder

Von vorgeschichtlichen Felsbildern im Saarland wird immer wieder gemunkelt, aber bislang wurde noch keines belegt. In vielen Zeiten wurden Figuren in den Sandstein geritzt – und römische Reliefs sind mittlerweile ziemlich verwittert. Im Mittelalter schnitten die Menschen Wappen und Symbole in den Fels, Räder und Schuhsohlen, und bis in die neueste Zeit werden nicht nur Graffiti gesprüht, sondern auch Initialen in den Fels gekerbt. Sandstein ist weich, und jedes noch zu erkennende Symbol ist gerade mal ein paar Jahrhunderte alt. Versteht man nicht, was dargestellt ist, sind sie dennoch geheimnisvoll.

Völkische Vorgeschichtsfreunde wollen prähistorische Weihe- und Kultbilder am Eichertsfelsen bei Oberwürzbachentdeckt haben und einen Schalen- oder Opferstein auf dem Stumpfen Gipfel bei Homburg. Wissenschaftler vom Fach halten das für Phantastereien.[29]

Richard Fester spricht von Felsbildern im Warndt,[30] und der Heimatforscher Kai Hofmann informierte mich über eine Höhle bei Wattweiler bei Zweibrücken mit Felsritzungen. In diese Grotte sind „zwei geheimnisvolle Gravuren eingemeißelt“, die aber nicht näher beschrieben werden.[31]

Archäologie-Kuriositäten

Das Pilatusgrab

Gern entdeckte man in Deutschland und Mitteleuropa Erinnerungen an die Geschichte des heiligen Landes: Jesus soll als Kind im englischen Glastonbury geweilt haben, der Dämon des Pilatus ist im gleichnamigen Berg über dem Vierwaldstätter See gebannt, im Museum von Bad Kreuznach steht das Grabmonument des angeblichen Vaters Jesu, eines römischen Legionärs – und bei Pachten ist der römische Statthalter von Judäa begraben. In

„Pachten ist die große Linde vor der Kirche merkwürdig. Sie hat 21 Fuß [6,30 m] im Umfange; schon vor 200 Jahren hielt das Hochgericht darunter seine Sitzungen. Die Römer hatten hier eine bedeutende Niederlassung, wie die vielen Reste beweisen, die täglich ausgegraben werden. Nach einer Volkssage, die sehr alt zu sein scheint, ist Pontius Pilatus hier begraben, was ein interessanter Beitrag zur Pilatussage ist.“[32]

Geheimnisvolle Kirchen

Auch auf historischem Terrain hat das Saarland einiges zu bieten! Zum Beispiel die Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey, das älteste Kloster Deutschlands. Sie wurde 634 erstmals erwähnt. Das heutige Gebäude stammt allerdings erst aus dem 13. Jahrhundert und zählt wiederum zu den ältesten gotischen Kirchen der Bundesrepublik.

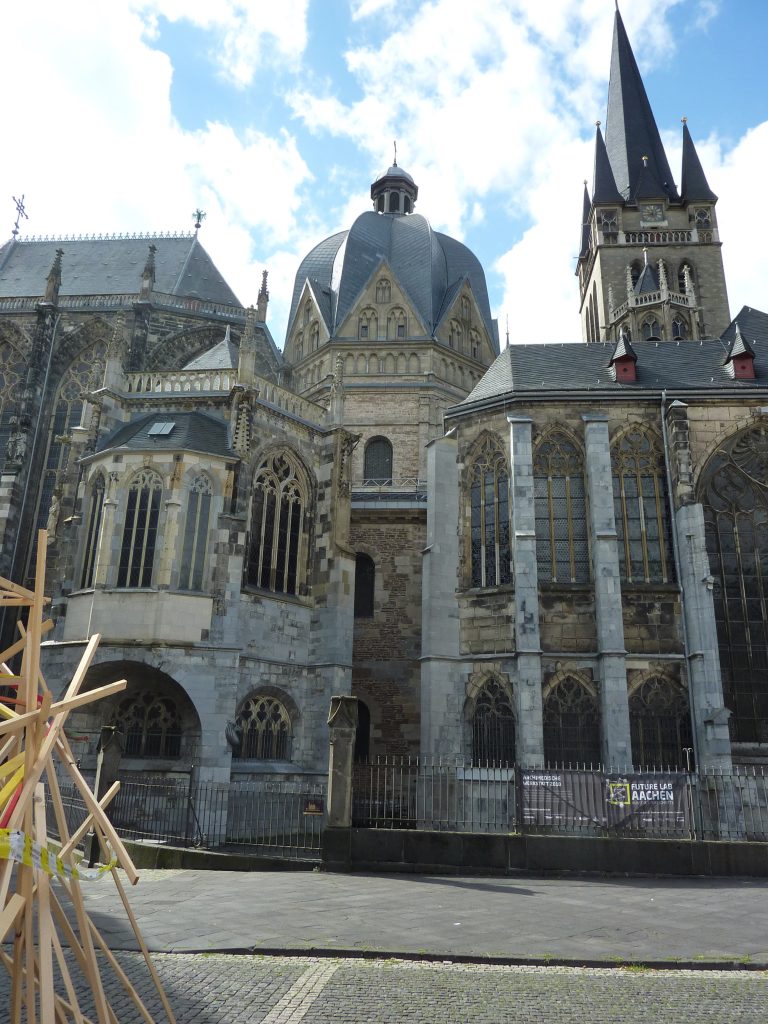

Lange war das Oktogon von Mettlach, der Alte Turm, umstritten, Das Gebäude gleicht so sehr viel älteren Kirchen, etwa dem Karlsdom in Aachen oder der römischen Kirche St. Gereon in Köln, dass es früher stets als „karolingische“ Kirche geführt wurde, also als ein in der Zeit Karls des Großen errichtetes Monument,[33] und sogar als das „älteste Bauwerk des Saarlandes“ bezeichnet wurde.[34]

Achteckbauten sind zwar typisch für die frühesten kirchlichen Bauten wie etwa Baptisterien, weil acht die Zahl der Ewigkeit, der Verbindung zwischen Himmel und Erde ist,[35] der Alte Turm in Mettlach datiert dennoch später – wenn auch nicht viel. Wikipedia nennt ihn „das älteste erhaltene aufrecht stehende mittelalterliche Bauwerk des Saarlandes“. Einst zierte er die Abteikirche St. Peter und Maria, die 1819 abgebrochen wurde, und erbaut wurde er wohl zwischen 990 und 994 durch den irischen Abt Lioffin als Grabkapelle für den heiligen Lutwinus, den Gründer des Klosters.[36]

Somit ist der Alte Turm zwar deutlich später als der 800 geweihte Aachener Dom, gehört aber immer noch zu den frühesten monumentalen Kirchenbauten unseres Landes.

Dieser Beitrag ist ein Ausschnitt aus dem Buch:

Ulrich Magin

Mysteriöses und kurioses Saarland:

Unheimliches, Unglaubliches und Unerklärliches von der Saar

Geistkirch-Verlag.

ISBN: 978-3-949983-29-0

Klappbroschur, 216 Seiten, 60 Farb- und SW-Fotos. 22,80 €

Das Buch ist in jeder Buchhandlung und bei allen Versendern erhältlich.

[1] Pinter, Hans: Der heilige Hain von Keßlingen. Germanien 1935, 1, 20–21.

[2] Bärsch, Georg: Einige Nachrichten ueber: 1. Den Steinring bei Otzenhausen im Landkreise Trier, 2. Castell im Kreise Saarburg und über frühere Besitzer desselben, insbesondere über König Johann von Böhmen, Grafen von Luxemburg, 3. Monclair im Kreise Merzig und dessen frühere Besitzer. Trier: Hrsg. A. Schriever 1839, S. 6–7.

[3] Schmitt, Philipp: Der Kreis Saarlouis und seine nächste Umgebung unter den Römern und Celten. Trier: Lintz’sche Buchhandlung 1830, S. 126–127.

[4] Hoppstädter, Kurt; Herrmann, Hans-Walter; Dehnke, Erhard. Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes: Vom Faustkeil zum Förderturm. Mönchengladbach: Minerva-Verlag 1978, S. 37.

[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Tintinnabulum_(Bronzezeit)

[6] Michelbacher, Stefan und Echt, Rudolf: Die Bronzezeit zum Klingen gebracht: ein Tintinnabulum aus Wallerfangen. https://antikewelt.de/2021/06/10/die-bronzezeit-zum-klingen-gebracht-tintinnabulum/

[7] Wels-Weyrauch, Ulrike: Die Anhänger und Halsringe in Südwestdeutschland und Bayern. (Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XI, Band 1) München: C. H. Beck 1978, S. 123.

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Tintinnabulum_(Bronzezeit)

[9] Anhäuser, Uwe: Vom Druidenstein zum Hunnenring: 80 keltische Bergbefestigungen zwischen Rhein, Mosel, Saar und Vogesen. Ingelheim: Leinpfad Verlag 2018, S. 114.

[10] Anhäuser, S. 212.

[11] Anhäuser, S. 183.

[12] Anhäuser, S. 99

[13] Anhäuser, S. 96, 97.

[14] Anhäuser, S. 229.

[15] Anhäuser, S.267, 271.

[16] Anhäuser, S. 226.

[17] Anhäuser, S. 191.

[18] Anhäuser, S. 202.

[19] Anhäuser, S. 92.

[20] Anhäuser, S. 232, 235.

[21] Anhäuser, S. 163.

[22] Anhäuser, S. 244, 246.

[23] Anhäuser, S. 236, 238.

[24] Anhäuser, S. 232.

[25] Anhäuser, S. 193.

[26] Anhäuser, S. 208.

[27] Anhäuser, S. 202.

[28] Pörtner, Rudolf: Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit. Düsseldorf: Econ 1959, S. 367–369; Aus’m Weerth, Ernst: Die Fälschung der Nenniger Inschriften. Bonn: Adolph Marcus 1870.

[29] Kolling, Alfons: Gibt es in der Pfalz vorgeschichtliche Felsbilder? Eine kritische Stellungnahme zu d. Veröffentlichungen von Ing. Ludwig Schmidt u. d. Professoren Wirth u. Kühn. Pfälzer Heimat 31, 1, 1980, S. 41–46, S. 42, 44.

[30] Fester, Richard: Die Steinzeit liegt vor deiner Tür. Ausflüge in die Vergangenheit. München: Kösel 1983, S. 236.

[31] Siehe https://www.indiana-stones.de/mystische-st%C3%A4tten/mystische-st%C3%A4tten-in-s%C3%BCddeutschland/steinh%C3%B6hle-zweibr%C3%BCcken/

[32] Kölner Nachrichten, 12. Mai 1871.

[33] so etwa die Bonner Zeitung, 8. März 1927, S. 10.

[34] Anzeigenblatt für Witten-Annen, 10. Januar 1935.

[35] Fichtl, S. 20, 26.

[36] https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Turm_(Mettlach)