Eisenzeitliche Barock-Särge in Flensburg? Eine Lektion in Heimatkunde und KI

Abb. 1: Steinsarkophage vor dem Heinrich-Sauermann-Haus, Museumsberg Flensburg (Foto: Leif Inselmann).

Der Museumsberg im schleswig-holsteinischen Flensburg beherbergt ein ganzes Ensemble von Kulturdenkmälern: Das Hans-Christansen- und Heinrich-Sauermann-Haus zeigen Ausstellungen zur Kunst, Geschichte und Natur in Schleswig-Holstein. Direkt gegenüber erinnert eine monumentale Löwenstatue an den Sieg Dänemarks in der Schlacht von Idstedt 1850; über das Areal verteilt finden sich weitere Skulpturen verschiedener Epochen. Zu den hierhin verbrachten Kunstdenkmälern zählen auch drei steinerne, kunstvoll verzierte Sarkophage, die ohne weitere Erklärung vor dem Heinrich-Sauermann-Haus stehen.

Auf dem Blog Schleswig-Holstein24.com, betrieben von Willi Schewski, ist bis jetzt (November 2025) erstaunliches darüber zu lesen:

„Mysteriös: Das Geheimnis der drei Steinsärge auf dem Flensburger Museumsberg

Die drei Steinsärge auf dem Museumsberg in Flensburg sind ein bedeutendes archäologisches Fundstück. Die Särge stammen aus der Eisenzeit und sind etwa 2.500 Jahre alt. Sie wurden 1952 bei Ausgrabungen in Flensburg entdeckt und sind heute Teil der Dauerausstellung im Museum auf dem Museumsberg.

Die Särge wurden 1952 bei Ausgrabungen in der Nähe des Flensburger Schlosses entdeckt. Sie waren in einem Hügelgrab verborgen, das von einem Graben und einem Wall umgeben war. Die Ausgräber fanden die Särge in einer Kammer, die mit Lehm und Steinen abgedichtet war.

Die Steinsärge sind aus Sandstein und haben jeweils eine Länge von etwa 2 Metern. Sie sind kunstvoll verziert und zeigen verschiedene Motive wie zum Beispiel menschliche Figuren, Tiere und geometrische Muster. Es wird angenommen, dass die Särge einst zur Bestattung von bedeutenden Persönlichkeiten verwendet wurden.

Die sorgfältige Gestaltung und die Verwendung von hochwertigem Material lassen auf eine hohe handwerkliche und künstlerische Fertigkeit schließen.

Die genaue Bedeutung und Funktion der Steinsärge ist bis heute nicht vollständig geklärt. Es wird vermutet, dass sie sowohl als Gräber als auch als repräsentative Monumente dienten. Aufgrund ihrer kunstvollen Gestaltung und der hochwertigen Verarbeitung werden sie als bedeutende Zeugnisse der damaligen Kultur angesehen.

Die Steinsärge auf dem Museumsberg in Flensburg sind ein faszinierendes Beispiel für die prähistorische Geschichte der Region. Sie sind eine wichtige Attraktion für Besucher und tragen zur Erforschung und Verständnis der Vergangenheit bei.“

Eine fast inhaltsgleiche Darstellung findet sich in dem populärwissenschaftlichen Buch Schleswig-Holstein vor langer Zeit von Jürgen Vogler (2023, 108‒110). Auf Anfrage bestätigte dieser mir jedoch, dass er die Informationen von Schleswig-Holstein 24 bezogen habe (Mail vom 26.08.2025).

Verzierte Steinsarkophage aus der Vorrömischen Eisenzeit in Schleswig-Holstein? Das wäre eine archäologische Sensation, für einen solchen Fund gäbe es in ganz Nordeuropa nicht die geringste Parallele.

Doch die ganze Geschichte ist offensichtlicher Unsinn. So erkennt man auf den ersten Blick, dass die Särge keine 2500 Jahre alt sein können: Alle drei Sarkophage sind voller christlicher Symbolik, auf jedem Sargdeckel prangt unübersehbar der gekreuzigte Jesus – und das fünfhundert Jahre vor Christus? Die Form der Särge und ihre ganze Ikonografie mit Wappen, Putten usw. verweisen in die Kunstepoche des Barock, d. h. das 17. bis 18. Jahrhundert n. Chr.

Auch Wikipedia zeigt im Artikel zum Park Museumsberg immerhin ein Foto der Sarkophage, ohne weiteren Kontext als „Drei barocke Steinsärge“ betitelt. Unter der Beschreibung „drei barocke Sandsteinsarkophage“ (Objektnummer 30894) sind sie im digitalen Denkmalatlas Schleswig-Holstein verzeichnet. Schließlich wären da die unübersehbaren Sarginschriften in deutschen Druckbuchstaben, welche nebst einschlägigen Bibelversen die einstigen Besitzer samt Lebensdaten nennen.

Die Herkunft der Sarkophage

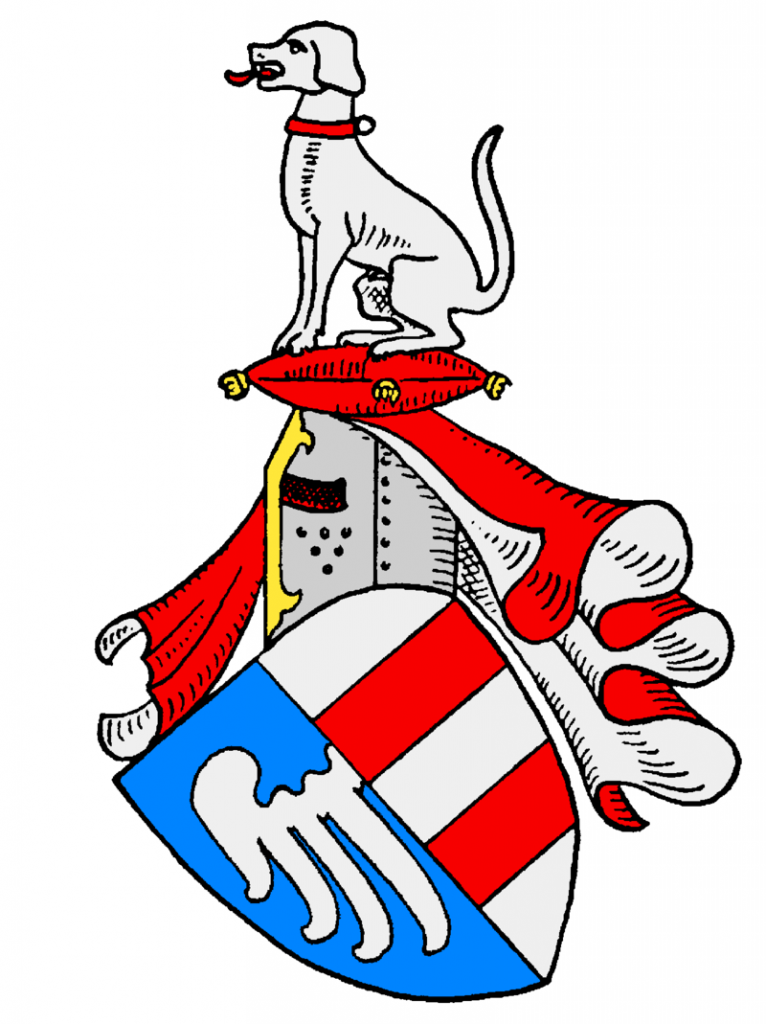

Bei den Sarkophagen handelt es sich, wie unter anderem aus dem Katalog der sakralen Kunst des Städtischen Museums Flensburg (Barfod 1986) hervorgeht, um die Ruhestätten des schleswig-holsteinischen Adelsgeschlechts von Ahlefeldt. Deren Wappen ‒ zweiteilig mit einem Flug (Flügel) auf der einen und zwei roten Balken auf der anderen Seite ‒ ist bis heute gut auf allen drei Särgen zu erkennen.

Ursprünglich befanden diese sich in der Kirche von Sieseby, einem Dorf auf der Halbinsel Schwansen an der Schlei. Der nördliche Anbau der Kirche war 1685 als Grabkammer derer von Ahlefeldt errichtet, ab etwa 1800 jedoch nicht mehr genutzt worden. „Nachdem durch öffentliches Aufgebot die Nachkommen der Familien aufgefordert waren, etwaige Einsprüche geltend zu machen“ (Borgwardt 1950), wurde die Gruft schließlich 1950 geöffnet und aufgelöst, um fortan als Sakristei zu dienen. „Die vorhandenen Sarkophage wurden teils ins Städtische Museum Flensburg gebracht, teils auf dem Siesebyer Friedhof neben dem Abschiedsraum und an der nordwestlichen Ecke der Kirche beigesetzt. Ein Kindersarg der Familie von Ahlefeldt aber fand seinen Platz im Eingang der Kirche“ (Kirchengemeinde Sieseby 2017).

Der älteste der drei Särge auf dem Museumsberg (von vorne gesehen rechts) gehörte Johann Rudolph von Ahlefeldt (1666‒1713). Er ist von allen Seiten reich verziert:

„Auf dem eckverkröpften und seitlich eingeschwungenen Deckel liegt ein flaches Kreuz mit überlängtem Kruzifixus in bewegtem Lendentuch. Auf den Deckellängsseiten halten je zwei dicke Putti mit übergroßen Köpfen ein Tuch, auf dem je drei Wappen (Ahlefeldt) mit Blattwerk und Helmzier umgeben erscheinen. Der Sarkophagkasten mit eingeschwungenen Ecken ist an den Langseiten von je vier Termen (hier bekleidete weibliche Halbfiguren mit Kopfschleier) in zwei breitere Felder seitlich und ein schmales in der Mitte geteilt, die vordere Schmalseite von zwei Termen gerahmt. Die hintere Schmalseite nur grob behauen. Vorne und in den seitlichen Feldern der Längsseiten fünf Passionsszenen: vorne Christus am Ölberg und der Engel mit dem Kelch; rechts Verspottung und Dornenkrönung Christi durch drei Schergen sowie Geißelung Christi durch zwei Knechte; links Kreuztragung mit Simon von Kyrene und vier weiteren Figuren sowie die Auferstehung, um den Sarkophag drei schlafende Wächter.“ (Barfod 1986, 139 Nr. 253)

Die Inschrift auf der linken Seite lautet:

DER H. W. G. B./HER IOHAN/RVDOLPH V./AHLEFELDT AVS/DEM HAVSE DAMP/IST GEBOHREN/ANNO 1666 DEN/8.OCTBR GE/STORBEN/AO. 1713/DEN 27.APR/IL. (ebd.)

Der zweite Sarkophag (links) gehörte Jürgen von Ahlefeldt (1682‒1728) aus der folgenden Generation. Sein Dekor, obgleich an den vorigen angelehnt, ist etwas schlichter:

„Auf dem seitlich einschwingenden Deckel ein großes Kruzifix, darunter ein Totenkopf vor zwei gekreuzten Knochen. Auf den Längsseiten in der Mitte je zwei Wappen (Ahlefeldt) mit Helmzier. Der Sarkophagkasten geschwungen, an den Ecken mit Blattornament belegt. Die Mittelteile der Längsseiten sind vorgekragt und tragen je eine Allegorie: links eine sitzende weibliche Figur mit Kreuz, der ein Putto von rechts eine Krone reicht (Fides); rechts eine sitzende weibliche Figur, die ein Kind auf dem Schoß hält, ein zweites mit dem linken Arm am Kopf umfaßt, links zwei sich umarmende und küssende Putti (Charitas).“ (Barfod 1986, 141 Nr. 254)

Neben mehreren Bibelzitaten auf den Längsseiten findet sich an der hinteren Schmalseite auch hier eine persönliche Inschrift:

DER HOCHWOHLGEBOHRN HER/IURGEN V.AHLEFELDT IST/GEBOHREN D: 10T AUGUST/A 1682 GESTORB: D. 21T/MART Aō 1728 SEIN HERR/VATER IST GEWESEN DER HOCHWOHLGEBO …/HERR WILHELM V.AHLEFELDT AUF HA-/SELDORFF UND CADEN DIE FRAU MUTER/FRAU ANNA EMERENTIA VON/AHLEFELDT GEBOHRNE RUMOHREN/AUS DEN HAUSE DUTTEBUL.“ (ebd.)

Schließlich stammt der dritte und jüngste Sarkophag (Mitte) von Margrethe Øllegaard von Ahlefeldt (geb. von Brockdorff, 1717‒1763), Ehefrau eines weiteren Johan Rudolph von Ahlefeldt (1712‒1770). Dieser verzichtet abgesehen von dem Kruzifix auf dem Deckel ganz auf ein figürliches Bildprogramm; die seitlichen Verzierungen beschränken sich neben dem Ahlefeldt-Wappen mit Helmzier auf plastisch hervorstehende Pilaster und Akanthusblätter. Die Inschriftenkartusche auf der rechten Seite lautet:

HIR IN RU/HEN DIE GEBEINE DES HOCHWOHL GEBOHREN FRÄU/LEIN MARGARETHA HEDEWIG/V: AHLEFELDT AUS DEM HAUS/SE DAMP CONVENTUALIN DES/ADELICHEN CLOSTER ZU ITZEHO/GEBOHREN DEN 17T.AP. Aō 1717/GESTORBEN … [Rest nicht ausgefüllt] (Barfod 1986, 142 Nr. 255)

Wer denkt sich so etwas aus?

Die Zugehörigkeit der Sarkophage zu den von Ahlefeldts des 18. Jhs. n. Chr. steht außer Frage, die angebliche Datierung in die vorrömische Eisenzeit ist ohne jede Grundlage. Doch etwas an der Geschichte bleibt komisch: Die Details der Ausgrabung, so absurd auch ihre Implikationen, klingen auf den ersten Blick allzu spezifisch, um einfach erfunden zu sein. Das gilt auch für das angebliche Entdeckungsjahr 1952, welches zumindest annähernd mit dem Zeitpunkt der Öffnung der Siesebyer Gruft (1950), welche zur Umbettung der Sarkophage nach Flensburg führte, zusammenfällt.

Die Fehldatierung der Särge entspricht überhaupt nicht dem, was man aus der Pseudoarchäologie kennt. Diese appelliert meist an den Common Sense des archäologisch Ungebildeten. Mystifiziert wird, was auf das unqualifizierte Auge fremdartig und exotisch wirkt: Pyramiden, prähistorische Megalithen und ganz allgemein Monumente von außereuropäischen Kulturen, zu denen das kulturhistorische Kontextwissen fehlt – aber doch nicht heimische Särge mit deutschen Inschriften und Christus-Darstellungen! Auch in den übrigen Posts von Schleswig-Holstein 24 findet sich nicht der geringste Hinweis auf exzentrische Thesen von verlorenen Hochzivilisationen, außerirdischen Besuchern oder völkischer Überlegenheit. Schließlich fehlt der verschwörungstheoretische Subtext, der sonst fast allen pseudoarchäologischen Thesen zu eigen ist: Hier wird nichts von der Schulwissenschaft verschwiegen, ignoriert oder gar vertuscht, keine Lehrbücher müssten umgeschrieben werden (auch wenn genau das, nähme man die Beschreibung ernst, eigentlich der Fall sein müsste!). Kurzum: Es ist nicht die Art Behauptung, die sich die üblichen Verdächtigen ausdenken würden.

Doch woher dann mag die Geschichte stammen? Ich schrieb dem Autor Willi Schewski mit genau dieser Frage. In seiner Antwort (Mail vom 27.08.2025) bestätigte er mir, dass es sich tatsächlich um Barock-Särge aus dem 18. Jahrhundert handle, und wies auf die einschlägige Literatur (Barfod 1986) hin. Auf seinem neuen Blog Schleswig-Holstein-pur.de ist der zuvor unter dem Titel „Tote Promis aus der Eisenzeit“ (Schewski 2025) veröffentlichte Artikel inzwischen korrigiert worden: Nun ist dort korrekt von den barocken Ahlefeldt-Sarkophagen aus Sieseby die Rede.

Der Groschen fiel schließlich, als ich den ersten Blog-Beitrag ‒ von dem ich nun endlich wusste, dass dieser und nicht wie zuvor vermutet das Buchkapitel von Vogler die Ursprungsquelle war ‒ ein weiteres Mal las. Es sind mehrere Formulierungen, die einen gewissen Verdacht aufkommen ließen:

„Sie wurden 1952 bei Ausgrabungen in Flensburg entdeckt und sind heute Teil der Dauerausstellung im Museum auf dem Museumsberg.

Die Särge wurden 1952 bei Ausgrabungen in der Nähe des Flensburger Schlosses entdeckt.“

Der repetitive Satzbau und Inhalt der beiden aufeinanderfolgender Sätze ist auffällig. Wer würde einen Text so formulieren? Zu allem Überfluss gibt es gar kein Flensburger Schloss. (So nennt dann auch Vogler in seinem Buch, sinngemäß korrigierend, stattdessen das nahegelegene Glücksburger Schloss.)

Und schließlich wäre da der letzte Absatz des Blog-Posts:

„Die Steinsärge auf dem Museumsberg in Flensburg sind ein faszinierendes Beispiel für die prähistorische Geschichte der Region. Sie sind eine wichtige Attraktion für Besucher und tragen zur Erforschung und Verständnis der Vergangenheit bei.“

Es sind solche pseudo-populärwissenschaftlichen, gleichsam inhaltsleeren Phrasen wie diese, mit denen Large Language Models wie ChatGPT notorisch gerne alle ihre Texte beschließen.

Ein direkter Beweis dafür ist kaum zu erbringen, doch mittlerweile bin ich mir allzu sicher, dass der ursprüngliche Text einer KI entsprungen ist ‒ im Mai 2023 wahrscheinlich dem seit einem halben Jahr verfügbaren ChatGPT: Kurze, parataktische Sätze mit immergleichem Satzbau (Subjekt – Prädikat – usw.), angeordnet in gleichmäßig kurzen Absätzen; fantasievoll im Inhalt, doch nie im Stil. Damit wäre auch die falsche Datierung, ja die ganze angebliche Fundgeschichte als Halluzination einer künstlichen „Intelligenz“ entlarvt.

Den „gedanklichen“ Weg dorthin kann man annähernd erahnen: Auf die Frage, woher die Särge auf dem Flensburger Museumsberg stammten, wird eine KI kaum korrekte Informationen im Netz finden. Was hingegen auch jede Google-Suche nach Stichworten wie „Sarkophag Flensburg“ ausspuckt, sind Hinweise auf die nicht weit entfernte „Mumiengrotte“: Dort aber – in einer unterirdischen Steinkammer ‒ liegt tatsächlich bis heute ein fast 2500 Jahre alter antiker Sarkophag!

Die etwa 300 x 230 cm kleine Grotte, direkt unter dem Eiszeithaus im benachbarten Christiansenpark gelegen, wird erstmals 1811 als „schauerliche Felsengrotte“ erwähnt und wurde wohl um 1800 im Sinne der damaligen Ägypten- und Antikenbegeisterung errichtet. Bei der vermeintlichen „Mumie“ darin handelt es sich um einen phönizischen Sarkophag aus der Zeit um 400 v. Chr., vermutlich aus dem Gebiet der Stadt Sidon im heutigen Libanon. Lange Zeit wurde dieser für eine klassizistische Kopie eines ägyptischen Mumiensarges gehalten. Erst in den letzten Jahrzehnten konnten Forschungen den Phöniziersarkophag korrekt als solchen identifizieren. Wie das Stück aber nach Flensburg gelangte, ist längst nicht mehr bekannt. Möglicherweise erwarb der Kaufmann Peter Clausen Stuhr, welcher die Gartenanlage ab 1797 anlegen ließ, den Sarkophag bei einer seiner Handelsreisen auf einem ausländischen Kunstmarkt oder er (der Sarkophag, nicht Stuhr) diente als Ballast auf einem Handelsschiff (Kaster 1998; Lembke 1998; Messerschmidt 1994; ders. 1997, 32‒40).

Die hypothetische Genese der Geschichte von den eisenzeitlichen Barock-Särgen stellt sich also folgendermaßen dar: Angefragt nach Informationen über die drei wenig bekannten Monumente, sucht eine KI (vmtl. ChatGPT) im Internet bzw. ihrem bereits verarbeiteten Wissen nach Sarkophagen in Flensburg. Dabei findet sie nichts zu den drei wenig bekannten Ahlefeldt-Sarkophagen – dafür aber umso mehr über die benachbarte Mumiengrotte. So vermischt sie also – ganz im eifrigen Bemühen, ihrem Meister eine kompetent klingende Antwort zu geben – die drei Särge mit dem nächstbesten Sarkophag auf dem Flensburger Museumsberg, den sie findet, um daraus eine völlig neue Fundgeschichte zu generieren. Dabei werden die Särge der von Ahlefeldts in eine 2500 Jahre alte Steinkammer verfrachtet und Flensburg erhält ein Schloss gratis dazu halluziniert. Beweisen lässt sich das nicht, doch erklärt die KI-Hypothese hervorragend alle Aspekte: Die steile These von 2500 Jahre alten Barock-Särgen, die chronologische Übereinstimmung mit dem benachbarten Phöniziersarkophag und den sprachlichen Stil des Blog-Posts.

Letztlich ist die ganze Geschichte mehr komisch als relevant: Nicht böswillige Täuschung, sondern vielmehr das Missverständnis eines Bots führte zu einer solch erstaunlichen Beschreibung. Sie zeigt jedoch exemplarisch, wie durch KI falsche Informationen entstehen und schließlich ein Eigenleben entwickeln können, wenn sie sogar von regulären Autoren aufgegriffen werden. In einem weniger offensichtlichen Fall wäre dieser Irrtum wahrscheinlich nicht aufgefallen ‒ und spätestens nach wenigen Jahren des Weiterzitierens hätte sich ein moderner Mythos etabliert, dessen Ursprung niemand mehr zurückzuverfolgen vermag. Wir können uns sicher sein, dass zahlreiche solcher Mythen in diesem Moment entstehen oder schon längst im Umlauf sind.

Literatur

Barfod, J. 1986: Kirchliche Kunst in Schleswig-Holstein. Katalog der Sammlung des Städtischen Museums Flensburg. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., Heide.

Borgwardt, E. 1950: Die Ahlefeldtsarkophage in Sieseby. Kunst in Schleswig-Holstein 1951, 172‒173.

Kaster, G. 1998: Die Mumiengrotte im Flensburger Christiansenpark. DenkMal! Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein 5, 39‒40.

Kirchengemeinde Sieseby 2017: Kirche zu Sieseby, Sieseby.

Lembke, K. 1998: Ein anthropoider phönizischer Sarkophag in Flensburg. DenkMal! Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein 5, 40‒43.

Messerschmidt, T. 1994: Grotte mit Mumiensarkophag im Christiansen-Park in Flensburg. DenkMal! Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein 1, 74‒76.

Messerschmidt, T. 1997: Christiansenpark und Alter Friedhof in Flensburg. Bürgerliche Gartenkunst und kommunale Friedhofskultur im frühen 19. Jahrhundert. Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V. Nr. 50. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V., Flensburg.

Schewski, W. 2023: Mysteriös: Das Geheimnis der drei Steinsärge auf dem Flensburger Museumsberg. Schleswig-Holstein 24, 29.05.2023.

Schewski, W. 2025: Flensburg: Drei Steinsärge im Park: Adelige Geschichte unter freiem Himmel (ehem. „Drei Steinsärge: Tote Promis aus der Eisenzeit – und keiner hat’s gemerkt“). Schleswig-Holstein pur, 20.05.2025.

Vogler, J. 2023: Schleswig-Holstein vor langer Zeit. 50 Geschichten über Vergessenes und Kurioses. Books on Demand, Norderstedt.

Tolle Arbeit! Mittlerweile zeigt ja auch Google als erste Antwort einen KI-genereierten Text an, vermutlich werden viele nicht einmal mehr weiterscrollen, um echte Internet-Texte zu finden (die ja selbst oft fragwürdig sind). Und wer die KI-Texte liest und sich auskennt, der weiß, dass KI viel zu oft halluziniert, statt Fragen zu beantworten, Gut, dass das hier mal exemplarisch steht!

Danke! Ich habe tatsächlich einige Zeit nachgedacht, ob ich den Artikel mit dieser banalen Auflösung so veröffentliche – aber gerade als Exempel dürfte es wohl doch seinen Wert haben. Zumal es hier nicht um Social-Media-Slop geht und die Falschinformation bereits in die Populärwissenschaft herübergeschwappt ist.